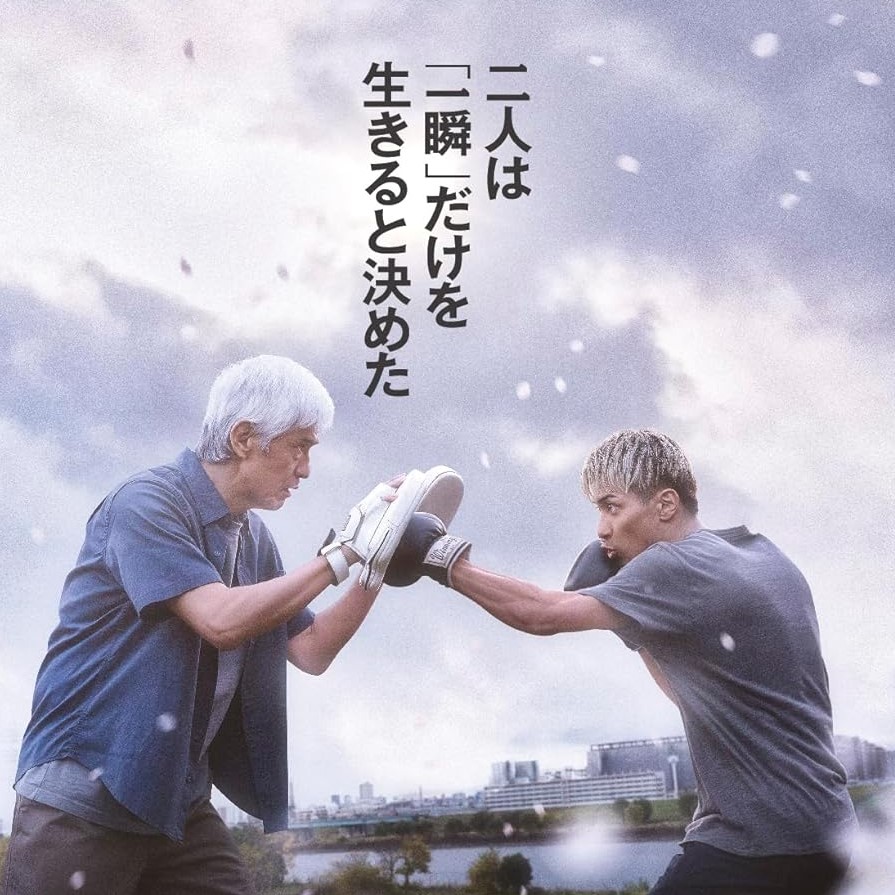

映画「夜明けのすべて」の感想・レビューをネタバレ込みで紹介!

まずは結論から言うと、見る前と見た後で頭の中の景色がガラッと変わる不思議な一本である。松村北斗が主演と聞いたときは、ちょっと軽い青春ドラマかと思いきや、実際には人間の奥底にある悩みや葛藤を真正面から描き出しているのが印象的だ。重苦しいかと思えば意外にもテンポが良く、観賞中は笑いそうになるシーンが挟まれるのも面白いところである。とはいえ、ただの軽やかさでは終わらず、じわりと深い感動を呼び起こす力がある作品でもある。なかでも主人公と周囲の人々との絶妙なやり取りには心に響くものがあり、鑑賞後には思わず誰かと語り合いたくなること必至であった。

さらに、さりげなく散りばめられた日常のなかの“あるある”要素に共感する人も多いはずだ。優しさと厳しさが同居する物語ゆえに、観終わった後の余韻がやけに長く続くのが特徴でもある。本記事では、胸の奥を刺激するポイントの数々を包み隠さず語り、観る者の心をじわっと揺さぶる魅力を存分にお伝えしていく。予想外の場面でクスリとさせられる瞬間もあるので、さまざまな角度から楽しめるはずだ。さあ、ここからじっくりと語っていこうと思う。

映画「夜明けのすべて」の個人的評価

評価:★★★★☆

映画「夜明けのすべて」の感想・レビュー(ネタバレあり)

本作は瀬尾まいこ氏の小説を原作とし、心の闇と生きづらさを丁寧にすくい上げた映画である。松村北斗が演じる主人公は、新しい職場にやってきたものの、どこか投げやりな態度が目立ち、周囲からは「やる気がないのか?」と思われても仕方がない雰囲気を漂わせている。しかし、この「やる気のなさ」が実は心に抱える深刻な悩みの表れであるところに、本作の切実さがにじむのだ。単なる“元気のない社員”ではなく、パニック障害を抱えて日常生活ですら思うようにいかない現実と向き合う姿には、観ているこちらも胸が苦しくなる。

だが、すべてが重苦しいわけではない。彼のそばでいつも明るい存在感を放つのが、上白石萌音が演じる同僚である。とはいえ、この同僚もまたPMSに悩まされる人物で、突然イライラが爆発したり、何も手につかなくなったりと、社会生活での苦労を抱えている。本人は悪気がないのに周囲に誤解され、ますます自分を追い詰めてしまうあたり、誰しも思い当たるふしがあるのではないだろうか。

この二人が同じ会社に勤めることで、互いのトラブルをきっかけに徐々に距離が縮まっていく展開が見どころである。最初は「話しかけづらい…」と感じていたのが、ある出来事を境に“困ったときはお互いさま”という独特の関係に変化していく。その過程で発生する衝突や誤解、そして不器用ながらも助け合うやり取りは、見ていてほほ笑ましいと同時に、社会や他人と向き合うときの難しさをリアルに突きつけてくる。あまりにリアルすぎて、いっそ笑ってしまいたくなるほどであった。

とりわけ印象的なのは、登場人物たちがそれぞれ“自分の痛み”を抱えている点である。主人公のパニック障害、同僚のPMSだけでなく、会社の社長や同僚たちもまた、過去の失敗やトラウマを心に秘めつつ働いている。その結果、やたらと気を使い合ったり、逆に雑になってしまったりと、人間関係の不協和音がちょくちょく顔を出すのだ。とはいえ、その不協和音こそが人間関係の生々しさであり、本作の魅力でもある。ありきたりな「みんな仲良し」ではなく、ほんの些細なことで距離感が変わるという不安定さこそが“生きづらさ”の本質ではないだろうか。

そして、本作ではパニック障害やPMSといった症状そのものを一切“特別扱い”していないのも好印象である。確かに苦しさはある。しかし、それも含めてその人の個性であり、立ち止まる理由にはなるが、そこから一歩踏み出せない言い訳にはしない。要するに、誰もが抱える生きにくさや悩みを背景として持ちつつ、どうやって社会と折り合いをつけるのかがしっかり描かれているのだ。だからこそ、「病気があるからこそ得られる視点もあるんじゃないか」と感じさせるくだりでは思わずハッとさせられる。人と違う部分はネガティブにもなるが、そこにしかない強みもあるのだと、本作は強く訴えてくる。

物語の舞台となる会社は、社員同士の距離が近い反面、いろいろなおせっかいが飛び交う場所でもある。ときには鬱陶しいほどに口を出してくる先輩がいたり、逆に優しさが空回りする場面もあったりするが、その「余計なお世話」が実は大きな支えになるということが、じわじわと分かってくる構成になっている。人は放っておけばいいというものでもなく、関わりすぎればいいというものでもない。そのさじ加減を探る試行錯誤が“人間ドラマ”の醍醐味だと改めて感じさせられる。

加えて、映像面の演出も注目したい。夜明け前のわずかな光を活かしたシーンや、オフィスでの何気ない会話シーンなど、日常風景をしっとり切り取るカメラワークが効果的である。派手な演出は少ないが、そのぶん俳優陣の自然な表情とセリフ回しが活きており、まるで自分がその会社に一日だけ出勤しているような臨場感が味わえる。背景音や沈黙を活かした場面がしばしば登場するのも好みで、登場人物たちが何も言わずに感じとり合う瞬間には、しんとした空気が流れるようだった。

主人公が陥るパニック障害の発作シーンは、けっこうリアルに描かれている。呼吸が乱れ、周囲の音が遠のいていくような感覚や、焦れば焦るほど体が動かなくなる恐怖感が、まるで追体験できるかのように伝わってくる。心当たりのある人なら、あのシーンを見ただけで苦しくなるかもしれないが、それは決して“怖がらせるため”ではなく、“当事者がどんな状態か”を知ってもらうための表現だと感じた。その辛さを少しでも理解できれば、周囲の言動も変わるのではないかと思わせる力がある。

一方、PMSに振り回される同僚の姿も見逃せない要素だ。生理前のイライラなどを「気合で何とかしろ」と言われる悔しさは、本人にとってはかなり深刻である。本作では彼女が理解を得られず孤立する瞬間がなんとも切ないが、やがて彼女の事情を知った人々が、少しずつ歩み寄ろうとする展開には救いが感じられる。病気だからといって同情するのではなく、互いにできることを探し合い、無理のない範囲で助け合う。そこにこそ本作の核心があると思うのだ。

物語のクライマックスでは、両者がそれぞれの悩みを完全に克服するわけではないのだが、“克服しないまま進む”という姿勢を示してくれる。その点が非常に新鮮である。たとえば、パニック障害は一朝一夕で劇的に完治するものではないし、PMSも同様だ。むしろ、ずっと付き合っていくしかない現実の中で、どううまくバランスを取るかが問われる。ラストで見られる二人の少し柔らかい表情は、それまでの葛藤と不安が一気に消え去ったわけではないが、少しだけ“生きやすさ”を手に入れたことを示唆しているように見える。

松村北斗の演技は、淡々とした口調の中にピリピリした緊張感を漂わせるのが上手いと感じた。調子のいいときと悪いときのギャップを、身体のこわばりや視線の動かし方で subtly に表現しているため、見ていて思わずハラハラするほどだ。一方の上白石萌音も、抜群の存在感で場を盛り上げつつ、繊細な内面を表現するのが巧みである。彼女のどこか放っておけない雰囲気が、周囲の人を巻き込む原動力になっていて、まるで実際の職場にこういう人、いそうだなと感じさせる説得力がある。

全体としては「地味に見えるけれど、実は相当に濃厚」な作品だと思う。アクションや大事件があるわけではないが、仕事帰りの居酒屋で同僚たちと語り合うような“生々しい人間模様”が繊細に描かれているからだ。生きづらさを抱える人が意外と多い現代において、自分や周囲とどう付き合っていくかを考えさせる題材としても奥行きがある。また、ただ苦しいだけで終わらず、視点を変えれば楽になるかもしれないという小さな希望がそこかしこにちりばめられているのも特徴だ。

さらに忘れてならないのが、作品全体に漂う優しいまなざしである。どのキャラクターも、多少のいがみ合いはあっても根底には誰かを思う気持ちがあるように描かれていて、そこが救いでもあり魅力でもある。ときには無神経な発言が飛び出したり、余計な介入をされたりと、ぎょっとする描写もあるが、それすらも“人間くささ”として肯定しているように見える。理想論ばかりではなく、現実の社会に近いからこそ「わかる、こういうことある」と共感が生まれるのだろう。

個人的に強く印象に残ったのは、主人公が不安に押し潰されそうになったときに見せる表情の変化である。なんとか平静を装おうとするが、ほんの一瞬だけ怯えたような顔をする瞬間があり、その儚さに胸を打たれた。また、上白石萌音演じる同僚が自分の不調をどう捉えているのか、あまり言葉には出さないけれど、その肩の力の抜け具合や呼吸の深さに微妙な変化があるのも見逃せない。こうした細やかな演技をしっかり捉えるカメラワークと、演者同士の距離感は本作の大きな見どころだと思う。

ストーリーそのものはシンプルであるため、派手な盛り上がりを求める人には少し物足りないかもしれない。だが、それこそが本作の良さである。現実に大事件ばかり起こるわけではないが、小さなきっかけで人生が転がることはあるし、ほんの一瞬のコミュニケーションで救われることもある。そんな日常のリアリティを丁寧にすくい上げることで、観客に「そうだよな、みんないろいろあるよな」と思わせる力があるのだ。だからこそ、これを見た後にはふとしたときに思い返しては、心がほんのり軽くなるような気がする。

あえて辛口っぽい視点を挟むとすれば、ややご都合主義に感じられる場面がないでもない。たとえば、そんなにタイミングよく理解者が現れるか? など突っ込みどころはあるかもしれない。だが、そこはあえて物語としてのメッセージを優先したのだろうし、“本当にあるかもしれない優しさ”を理想的に描いているのだと考えれば許容範囲だろう。実際に観ていて嫌味は感じなかったし、かえって余韻を明るい方向に持っていく効果が出ていると感じた。

本作は「弱さを否定せずに生きる」ことを静かに、しかし力強く示してくれる映画だといえる。松村北斗や上白石萌音の演技力に加えて、周囲を固めるキャストたちのリアリティある掛け合いが見事に噛み合い、“人ってそう簡単に変われないけど、少しずつなら変われるかもしれない”と思わせてくれる。観ていると、弱さをさらけ出すことに対する抵抗がほんの少しだけ和らぐのではないか。そんな気持ちを抱かせてくれる一本であった。

本作においては「夜明け」のイメージが象徴的に使われていると感じた。暗い夜を経て少しずつ光が射し込むように、主人公たちの心境も徐々にほぐれていく。絶望のどん底にいるときは、何もかもが真っ暗に見えるものだが、地球は回り続け、やがて朝が来る。そんな当たり前の事実が、作中では大きな希望として描かれているようだ。実際、ストーリー終盤には登場人物たちが自らの弱さや苦しみを引きずりつつも、わずかながら新しい景色を発見する場面がある。その瞬間はまさに夜明けの光を思わせ、観る者に「どんな夜にも終わりがあるのだ」とそっと囁いているようだった。

細部にわたってこだわりを感じるのは音楽や効果音の使い方だ。盛り上げすぎず、かといって地味すぎないバランスが絶妙で、感情移入をサポートしてくれる。ちょっとした場面で流れるメロディに耳を傾けると、ふと登場人物の心象とシンクロする瞬間があって、心がふわりと動かされるのだ。ド派手なサウンドトラックはないが、むしろその控えめさが作品の世界観にフィットしていると思う。まるで夜の静寂の中で聴く小さな音のように、気がつけば深く沁みこんでいるのだから面白い。

いろいろな視点で語り尽くしたくなる映画だが、やはり一番の要は“人と人との関わり方”ではないだろうか。職場や家庭、友人関係など、どこでも何かしらの問題は起こる。しかし、そこでコミュニケーションを諦めるのではなく、少しずつでも分かり合える道を探ることが、結果的に自分を救うことにつながる。主人公たちも最初は自分の心が狭くなっていることに気づかず、すれ違いを重ねてしまうが、それを認め合ったときに初めて新しい一歩を踏み出せる。そんな“一歩”を見せてくれる物語だからこそ、劇場を出る頃には自分の周りをもう少し大事にしようと思わせてくれるのだ。

最後に付け加えると、タイトルにある“夜明け”は、ただの時間的な朝の到来だけを指していない気がする。むしろ、誰かが自分のことをわかってくれたり、自分自身が新しい一歩を踏み出すときに訪れる“心の夜明け”を暗示しているのではないだろうか。実際、作中で描かれる人間関係のほつれや誤解は、徹底的に暗いトンネルへと観る者を導くかもしれない。だが、その先にあるわずかな光を見つける展開が、観客の胸をジーンとさせるのだ。結局のところ、生きづらさとは誰にとっても他人事ではなく、いかに向き合っていくかに正解はない。でも、周囲の存在を見渡せば、頼っていい相手がいるかもしれないし、自分も誰かに手を差し伸べられるかもしれない。そんな“互いに補い合う”世界が確かにあるのだと教えてくれるのが、この映画の最大の価値だと思う。

映画「夜明けのすべて」はこんな人にオススメ!

本作は、人間関係にストレスを感じやすい人や、どこか生きづらさを抱えている人に特に刺さる内容だといえる。パニック障害やPMSといった具体的な症状が登場するが、それらに縁がない人でも、誰しもが持ちうる「なぜかうまくいかない」「周りに本当の気持ちをわかってもらえない」というジレンマをリアルに描いているからだ。たとえ自分が健康でも、他人が同じとは限らないし、逆に自分が苦しいときには誰かのさりげない声かけで助かることもある。そうした“お互いさま”の精神を再確認したい人にはぴったりの映画ではないだろうか。

大きな出来事が起こるわけではないが、そのぶん“日常の延長線”として作品世界に入り込みやすいのも魅力である。ドラマチックな展開を求めるより、じっくり人物描写を味わいたい人向きだと感じた。なにより、心に悩みを抱えている当事者だけでなく、その周囲にいる人々がどう寄り添うかという視点がしっかり描かれている点が大きい。誰かの悩みを全て理解するのは難しくても、全く理解しようとしないよりはずっといい。本作を通じて少しでも相手に歩み寄る気持ちを持てるようになれば、普段の生活も変わってくるのではないかと期待させてくれる。

本作では暗闇に閉じこもりがちな人だけでなく、“隣にいる誰か”の視点でも楽しめるところがポイントである。誰かを助けたい気持ちはあるのに、何をしたらいいかわからない、あるいは相手に踏み込みすぎるのも怖いと感じる人も多いだろう。そんなとき、登場人物たちが見せる一歩ずつの歩み寄りが「なるほど、こういうやり方があるかもしれない」とヒントをくれる。決して派手ではないが、心にそっと灯がともるような感覚を味わいたい人には強くおすすめしたい作品である。

何か大きな悩みがある人だけでなく、「ちょっとした生きづらさ」を抱えるすべての人にとっても学びが多い内容だ。結局のところ、人と関わり合う以上、完全に孤立して生きることは不可能に近い。だからこそ、適度な距離感や相互理解を探るヒントが欲しいと感じている人にぴったりだといえる。

まとめ

本作は、一見すると地味な人間ドラマにも思えるが、その中に詰まったメッセージは予想以上に濃厚である。パニック障害やPMSといった具体的な悩みが取り上げられているが、そこに留まらず、誰もが抱える生きづらさを浮き彫りにしている点が印象的だ。大げさな自己啓発を唱えるのではなく、「少しずつでいい、分かり合おうとするだけでも変わる」という空気が全編に流れており、観終わった後には自然と心がほぐれる。観客に無理なハッピーエンドを押し付けるのではなく、ありのままの“生きる実感”を肯定してくれる、その温かさこそが本作最大の魅力ではないだろうか。だからこそ、見終わった後にふっと顔が上がり、「明日はもう少しマシかもしれない」と思えるのだ。

また、登場人物が悩みを完全に解決できないまま物語が進行する点も、本作を特別なものにしている。人生において、すべてがスッキリ片付くことなどほとんどないし、むしろ未解決の問題を抱えたまま生きていくことのほうが普通だろう。その現実を真正面から描きつつも、少しずつでも周囲と向き合って関係を築いていく姿は、決して派手ではないが深い感動を呼ぶ。最後に残るのは「無理せず、でも諦めない」という穏やかな励ましであり、そこにこそ本作の真価があると感じる。