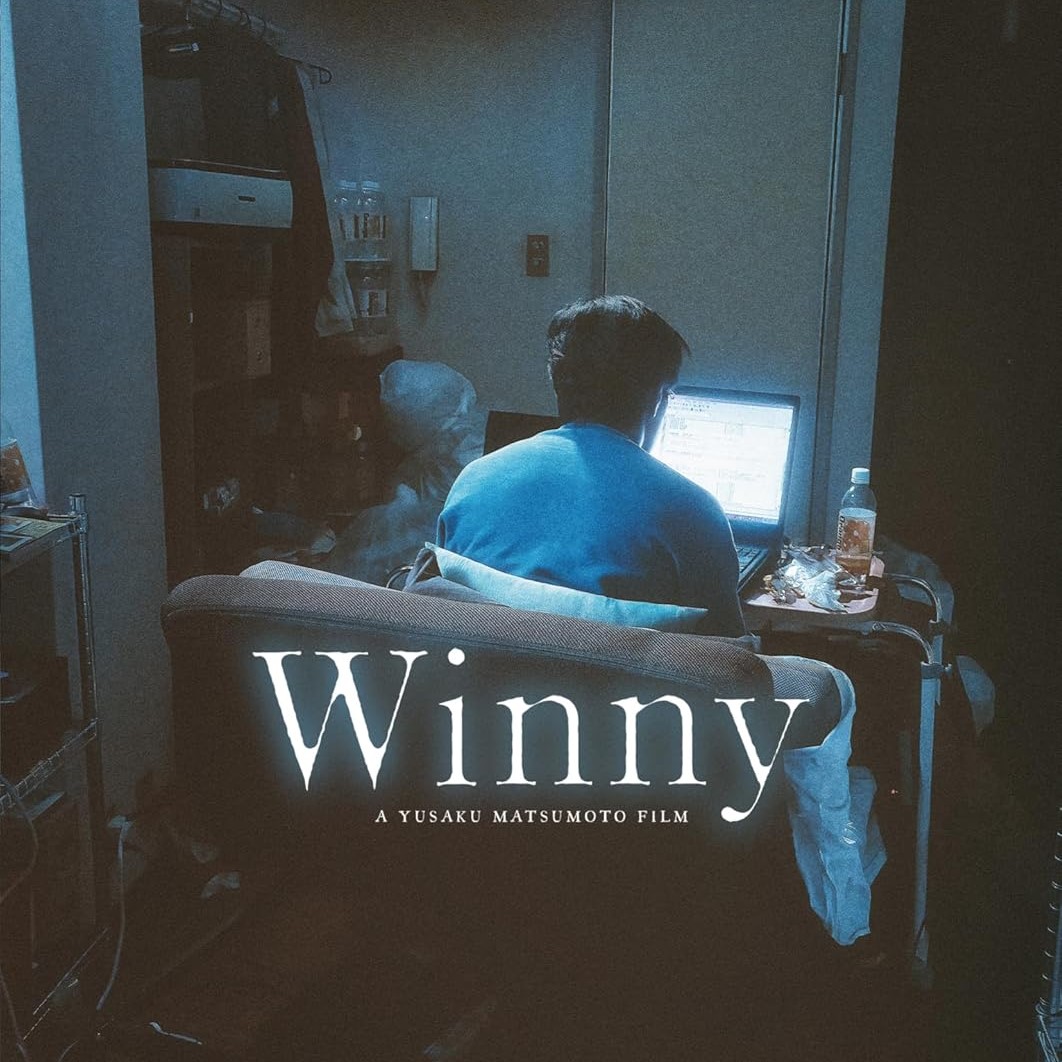

映画「Winny」の感想・レビューをネタバレ込みで紹介!

かつてインターネットが今ほど当たり前ではなかった時代、ある天才プログラマーが生み出したソフトが世間を揺るがした――そんな出来事を題材にしたのが、本作である。タイトルからして技術色が強そうに思えるが、実際に観てみると、主人公の人柄や法廷での攻防、さらに捜査当局の内情まで、予想外に多岐にわたるドラマが詰め込まれている点がおもしろい。しかも、この物語が実話をベースにしているという事実が、観る者にいっそうの衝撃と説得力を与えてくれるのだ。

本編の序盤から、開発者がどのようにソフトを作り上げ、それが急速に世の中へ広がっていったかが鮮明に描かれている。最初は「自由な情報共有を実現したい」という理想が純粋に語られているので応援したくなるが、やがて著作権の問題や捜査当局の思惑が絡み合い、ことが複雑に転がり出す。そのときに浮き彫りになるのは、時代の先端を走る技術をめぐる法律や倫理観のズレである。本作はそこを遠慮なく突き破り、真っ向から切り込んでいく。

さらに、警察組織の裏側に踏み込むサブストーリーも展開し、内部告発を試みる一人の警察官の生き方が交錯する点が興味深い。人々がそれぞれの正義を抱えながら争う様子を、かなりリアルに描いているのだ。社会派要素は強いが、気負いすぎることなくスッと観られるところも良い。

一方で、裁判シーンになると一転して緊迫感あふれる場面が続く。傍聴席からは見えないような弁護側と検察側のせめぎ合いや、技術を理解しきれないまま断罪しようとする構図など、映画ならではのドラマ性が存分に味わえる。そうした波乱をくぐり抜けていく中で、開発者がどのように社会や法律、そして自分の夢に向き合っていったのかが、ひたすら切実に伝わってくる。

約2時間の作品ながら、現実の事件を下敷きにした重みや、多彩な人間模様が詰め込まれているため、観終わると濃密な読後感にも似た余韻が残る。技術的な話題に詳しくなくても問題なく楽しめるが、知っている人ほど「ああ、あの当時はこんな流れだったのか」と、歴史を復習するような発見もあるだろう。とにかく、インターネットと法律がぶつかり合った大事件の裏側を描く力作として、かなり見応えがある一本だと感じた。

映画「Winny」の個人的評価

評価: ★★★★☆

映画「Winny」の感想・レビュー(ネタバレあり)

本作は、かつて日本中を騒がせた実在の事件を題材とするが、単なるドキュメンタリーではなく、一級の人間ドラマとして仕上がっている。2000年代前半、まだ高速通信が今ほど普及しておらず、動画配信も一般的ではなかった時代、主人公である天才プログラマーが生み出したP2Pファイル共有ソフト「Winny」は、その技術的な斬新さから爆発的に広まった。しかし、その素晴らしさとは裏腹に、違法利用や著作権侵害といった問題が同時に浮上し、ついには開発者自身が罪に問われる事態にまで発展する。

本作で特に印象的なのは、開発者の描き方だ。通常、こうした技術者を題材にすると、冷徹に研究やプログラムに向き合う姿が誇張されたり、あるいは天才肌ゆえの突拍子もない言動が前面に押し出されたりしがちである。しかし、この映画の主人公は一見するとごく普通の青年に見える。開発の意図も「みんなが便利に使えるものを作りたい」という純粋な思いであり、それだけに逮捕や裁判という状況へ追い込まれていく様子は、観る者の胸を苦しくさせる。

一方で、本作のもう一つの軸として警察内部の汚職や裏金問題が並行して描かれている点が興味深い。愛媛県警の内部告発を決行する警察官の姿と、裁判を続ける開発者の姿は、一見すると対極にあるようだが、実はどちらも「不正や理不尽を正したい」という一点でつながっている。作中では、技術による未来の可能性を摘まれてしまった若者と、警察という巨大組織の中で腐敗を見抜き、自分なりの正義を通そうとする中年の警察官が、別々の場所で闘いながら、やがて同じ大きなテーマに集約されていく。その構成が実に巧みであり、単なる法廷劇に終わらない深みを持たせている。

裁判のシーンは、いわゆる海外の法廷劇ともまた違う、日本の司法制度特有の空気感が漂っている。主人公の弁護を担当する弁護士たちは、技術の説明に四苦八苦しながらも、証人尋問や証拠の提示によって少しずつ事実を積み上げようと奮闘する。対する検察側は「著作権侵害を助長した」という点を執拗に突き、さらには捜査機関の供述書や逮捕時の取り調べメモなどを使って、開発者を追い込もうとする。そこであぶり出されるのが、当時の司法や警察がIT技術にどこまで理解を持っていたのか、あるいはまったく理解しようとしていなかったのか、という問題だ。裁判官も含め、「本当に罪を問うべきは誰なのか」という論点が曖昧なまま進む様子は、観ていてもどかしい反面、現実感がある。

また、裁判の過程で、被告人である開発者が技術的な概念を懸命に説明する場面がある。専門知識をもたない人に向けて、「ソフトはどう機能し、どこからが犯罪に当たるのか」を解きほぐそうとするが、その説明がかえって不利な断片だけ切り取られることもあり、一筋縄ではいかない。さらに、裁判中にも関わらず彼が「もっと改良してみたい」とプログラミングの新しい発想を口にするあたり、いかにも新しいものを生み出す人間らしい生々しさを感じさせる。この「素朴で技術に熱中する若者」と「法と秩序を守るはずの組織」との対比が、本作の最も魅力的な部分の一つだと思う。

そして、警察組織の腐敗を告発する愛媛県警の警察官のエピソードは、物語を単なる「著作権法違反の幇助かどうか」の是非に留めず、社会全体が抱える歪みへと視点を広げていく。権力を持つ側は、しばしば「世の中の秩序を維持する」という大義名分を掲げるが、そこで都合の悪い存在を排除する構造があるのではないか。本作の中でも、捜査のやり方や裏金の扱いなどが表に出たときに、組織はどう対応するのかが克明に映し出されている。さらに、マスコミがその事実をどこまで報道していたのかという点にも疑問を投げかける。

本編の終盤に向けて、開発者の裁判は第一審で有罪判決が下されるが、そこに至るまでの過程はかなり重苦しい。結局のところ、技術は価値中立的であり、それをどう使うかは社会の側にかかっているはずだ。それなのに、問題が起きると「ソフトを作った人がすべて悪い」という方向に舵を切ってしまう風潮や、よくわからないものを排除してしまう傾向が、当時は特に色濃く存在していたのだろう。そうした閉鎖性が、未来へ向けた発展のチャンスをどれだけ失わせてしまったか――本作はそこに強い警鐘を鳴らしているように思う。

だが、この作品は決して絶望だけを描いているわけではない。警察官の内部告発や、粘り強く戦う弁護士たち、そして開発者を信じる仲間たちの姿によって、「それでも真っ当な正義がどこかにあるのではないか」という希望も描かれる。実際の事件では、高裁や最高裁に進むにつれ無罪へとつながっていくが、本作のラストはその最終結果をあえて大きく取り上げない。代わりに「なぜ彼は闘い続けようとしたのか」を深掘りし、観る者に考えさせる余韻を残す。

劇中の裁判シーンで主人公が見せる、技術への熱意と固い決意には強い説得力がある。開発そのものを禁じられることが、彼にとってはいかに過酷なことかを、画面を通して痛いほど理解できる。それは単に「プログラマーだから」という話ではなく、「自分が打ち込めるものを奪われる苦しみ」という普遍的なテーマでもある。故に、本作はITや法律に詳しくなくとも胸を打たれるし、見終わったときには「人間が何かを生み出すことの尊さ」と「権力がそれを簡単に踏みにじる危うさ」を同時に学ばされるのだ。

加えて、作り手の演出力も見逃せない。登場人物たちの細やかな表情や、煮え切らない警察・検察側の台詞回し、弁護士や裁判官の微妙な心証など、一つひとつがよく考え抜かれている。特に、法廷での反対尋問や証人調べのシーンは、実際の事件を扱っただけあって非常にリアルで緊張感がある。役者たちも総じて好演で、主人公を演じる俳優の独特の雰囲気や、不器用なほどまっすぐな言葉遣いが、この作品の空気を一層真実味あるものにしている。

また、本作は「技術者の未来を奪うこと」への疑問を観客に突きつけると同時に、社会や組織の持つ硬直性への疑義も投げかける。優れたアイデアやシステムがあったとしても、それを正しく理解し評価できる柔軟性を欠いていれば、大切な可能性を摘んでしまうかもしれない。観終わる頃には、技術と社会との関わり方について改めて考えさせられるに違いない。

本作は「裁判劇×社会派×技術の明暗」といった複数の要素が詰まりつつも、一本の映画としてしっかり娯楽性を保っている。正直、リアルな事件ゆえ観ながら胸が痛む場面もあるが、「なぜこんなことが起きてしまったのか」「自分ならどう判断するのか」を思わず自問してしまう力がある。そうした奥行きの深さが、本作最大の魅力だと感じた。興味を惹かれた方には、一度じっくり鑑賞してほしい一本である。

映画「Winny」はこんな人にオススメ!

まず、技術系の話題や新しいテクノロジーの裏事情に興味がある人にはうってつけである。本編では、P2P技術やファイル共有に関する仕組みが具体的に描かれ、なおかつ物語としてドラマ性もたっぷりなので、難しいテーマをわかりやすく体験できるのが魅力だ。専門的な用語や流れが出てきても、登場人物たちの会話に沿って理解できるよう演出されているので、最先端の技術に馴染みがない方でも安心して観られるだろう。

また、社会派の作品が好きな方にもぜひ推奨したい。開発者の逮捕や法的トラブルという重い題材に加え、警察内部の腐敗問題まで平行して描くことで、社会システムの歪みを鋭くえぐり出している。組織や権力のあり方にモヤモヤした経験のある人ほど、「ここまでやるのか」と共感や憤りを抱くかもしれない。さらに、人間模様としても、若い開発者とベテランの弁護士、そして警察内で苦悩する中年巡査部長など、世代や立場の違う人物たちが同じ大義を求めて奔走する姿は見応え十分である。

一方で、法律ドラマや実録モノの映像作品を好む人にもおすすめできる。日本の裁判制度や取り調べの現場がどう動くのか、リアリティたっぷりに描かれているため、普段接することのない世界を垣間見る感覚を得られるだろう。とりわけ本作の裁判シーンは、実際の事件を元にしているだけに説得力が高く、法廷内の空気や証人尋問の巧みさに手に汗を握る場面が多い。

加えて、「一つの夢や信念を追っている人」にも響く内容だ。主人公は技術を愛し、それを人々の役に立てたいと願うあまり、予想外の事態にのみ込まれる。しかし、自分の信念を最後まで貫こうとする姿は、多くの人にとって何かしら参考になるはずだ。やりたいことを追求した結果、周囲との摩擦が生まれたり、理不尽な障壁にぶつかったりする経験は、どの分野でも起こり得る。本作を観れば、そんな困難にどう向き合うべきか、何かしらのヒントが得られるかもしれない。

つまりは、単なるサスペンスや社会告発の作品を超えて、多面的な魅力が詰まっているのが本作の強みである。技術に明るい人から、社会問題に敏感な人、そして挫折や障害を乗り越えたいと奮闘している人まで、幅広い層に訴求する内容なのだ。観終わったあと、きっと「もしこの技術が育っていたら」「権力や法律はどうあるべきか」といった、いろいろな視点で語り合いたくなるはずである。

まとめ

本作は、かつて世間を揺るがした実話をベースにした社会派エンターテインメントでありながら、エンジニアの純粋な夢や、警察内部の告発劇、そして裁判のリアルな攻防までも描ききった力作だといえる。主人公が逮捕されてから第一審の判決を受けるまでの過程は重苦しいが、その奥には「技術は悪か、それとも善か」という普遍的な問いが隠されている。さらに、腐敗した組織に対する内部告発や、報道機関の動向まで絡むことで、物語は社会全体の問題へと発展していく。

観終わって印象的なのは、技術と法律、そして人間の意志がどのように交錯するかを、本作が真正面から描いた点である。誰にでもわかるよう丁寧に場面が作られており、ITの専門知識がない人でもついていける。また、警察や裁判所の場面は難解に思えるが、実話に基づくだけあって妙に生々しく、かえって引き込まれるはずだ。開発者を守ろうとする弁護士の執念や、捜査機関のしぶとさがぶつかり合いながら、少しずつ真相があぶり出されていく様子は、この作品ならではの見応えである。

結局、本編に流れているのは「本当に罪を問うべきは何か」という問い掛けだ。ソフトそのものが悪いのか、あるいはそれを悪用する行為こそが真の問題なのか。もしも当時の社会がもっと柔軟で、未来志向の視点を持っていたら、物語は変わっていたかもしれない。しかし、だからこそ私たちは、彼らが体現した闘いと、その中にある熱い信念をきちんと振り返る必要があるだろう。本作は見る者に「過去の遺産」では終わらない課題を提示し、新しいものを恐れず受け入れる大切さを教えてくれる作品だといえる。