映画「峠 最後のサムライ」の感想・レビューをネタバレ込みで紹介!

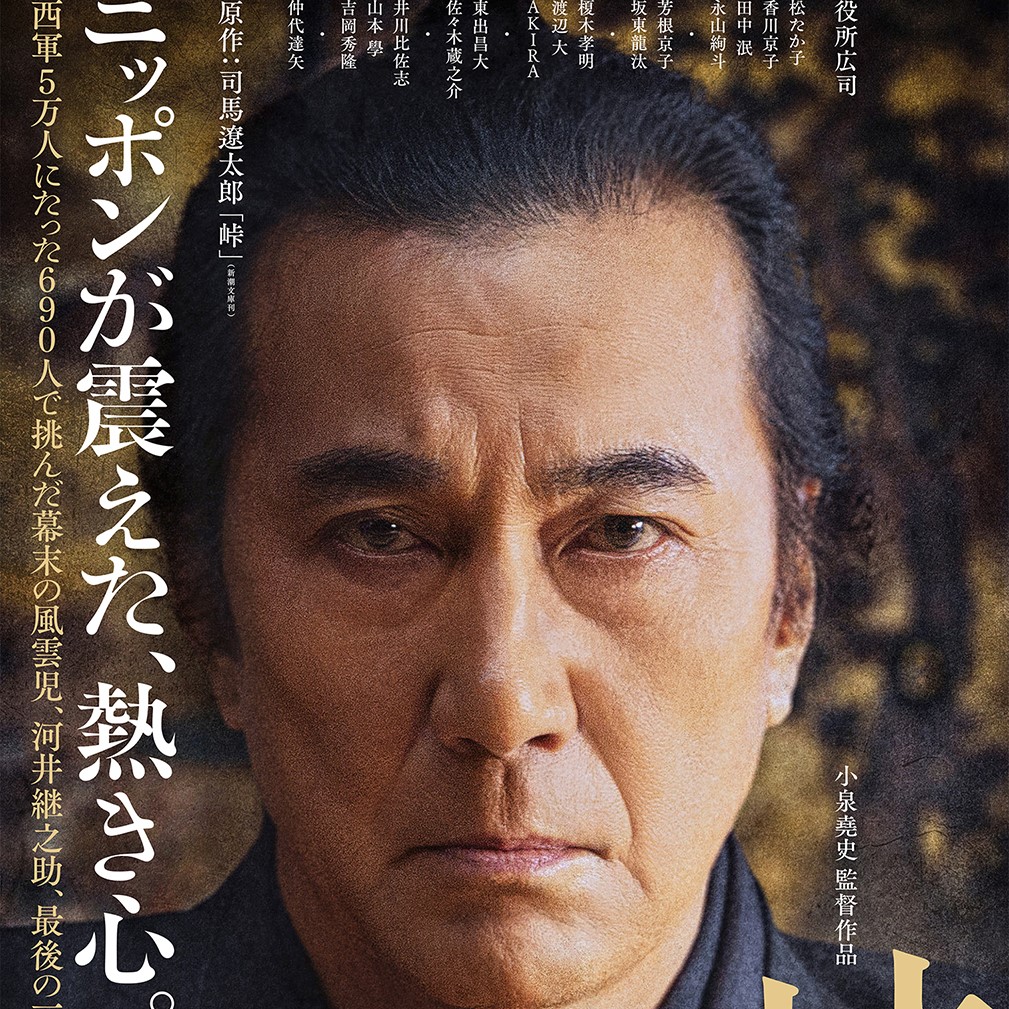

舞台は激動の幕末、武士の時代が終わりを告げようというタイミングで、主人公の越後長岡藩家老・河井継之助があくまで“中立”を貫こうとする姿が描かれている。普通ならどこかの勢力に付いて安泰を図りたくなるものだが、この河井継之助という男は、まるで一匹狼のように我が道を行く。そんな頑固一徹ぶりが、観ている側に「いや、そこまでしなくても…」とツッコミを入れたくなるほど強烈だ。さらに主役を演じる役所広司の風格あるたたずまいが、作品全体に厳粛な空気を与える一方で、妙に軽快な掛け合いもあり、重苦しいだけでない独特の味わいを醸している。

とはいえ、幕末の大混乱の最中、“しがらみ”と“理想”がせめぎ合う展開にはややモヤモヤ感も残る。そんな複雑な思いを抱きつつ、思わずニヤリとする瞬間も散りばめられたこの作品、果たしてどんな仕上がりなのか。ここからは容赦なくネタバレを交えながら、徹底的に語っていこうと思う。

映画「峠 最後のサムライ」の個人的評価

評価: ★★☆☆☆

映画「峠 最後のサムライ」の感想・レビュー(ネタバレあり)

幕末を舞台にした時代劇と聞くと、すぐさま「薩摩」「長州」「会津」あたりが血で血を洗う戦を繰り広げる図が頭に浮かぶ。しかしながら、この「峠 最後のサムライ」では、いわゆる“どちら側に付くか”で揺れる立場よりも、“どちらにも付かない”という異端の道を選ぶ長岡藩にスポットが当たっている。河井継之助は、長岡藩を守るためにあえて“武装中立”を宣言するが、実際そんな簡単にうまくいくはずもなく、敵にも味方にもならない態度は両陣営から疎まれてしまう。これが本作の肝であり、結末に向けての大きな波乱の源でもある。

まず、主人公の河井継之助を演じる役所広司が渋い。ひたすら頑固で、融通が利かないかと思えば、ときおり周囲をあっと言わせる大それた行動にも出る。まさに“信念の塊”だ。西軍にとっては目の上のタンコブ、東軍にとっては裏切り者かもしれない。けれど本人としては「他藩には任せておけん」という独自の正義感と、先を見据えるような遠大なビジョンがあるのだろう。観客目線だと「そこまでして長岡藩を守りたいのか…」とあきれるほどだが、それがまた妙にカッコいい。自分が選んだ道を最後まで通す執念の強さは、一歩間違うと“ただのやせ我慢”か“無謀”に見えてしまうのも面白いところである。

戦のシーンはさほど大規模なスペクタクルというわけではないが、じわじわと逼迫していく空気感がなかなかに重苦しい。特に河井継之助の策略としては画期的だった“ガトリング砲”の存在感がすさまじい。ドドドドッと弾丸の雨を降らせ、相手の度肝を抜く描写は確かに迫力がある。だが、それだけ強力な武器を携えても、結局は“多勢に無勢”というどうしようもない現実が壁のように立ちふさがる。史実を知っている人なら結末はわかっているだろうが、それでも「ひょっとして、ここから奇跡的な大逆転があるかも…?」と期待してしまうのは、河井継之助という男に妙な魅力があるからかもしれない。

そして、この作品は戦場のシビアさだけでなく、人間ドラマもしっかりと描く。継之助の妻・おすが(松たか子)は、基本的に控えめだが、芯の強さが時折きらりと光る。継之助が散々振り回しても一歩も引かないし、夫婦の絆は冷めきらずにしっかりと支え合っているように見えるのが微笑ましい。かと思えば、ちょっとした酒宴の場面では仲良く踊ってはしゃぐなど、日常のほっこりした一面もある。こういう緩急を入れた演出が、観る側の気持ちを幾分かラクにしてくれているように思う。終始ピリピリした雰囲気ではこちらも疲れ果ててしまうからだ。

もう一人特筆したいのは吉岡秀隆演じる土佐藩の岩村精一郎である。彼は新政府軍として河井継之助と対峙する立場なのだが、やはり大きな勢力に属していることもあり、高圧的かつ手段を選ばない。けれど「いずれ日本を一つにまとめるには、武力ででも屈服させねばならない」という考えも決して間違いと一蹴できないのが幕末の現実。ここにこそ、この時代の複雑さが映し出されていると思う。何が正義で誰が悪かなんて、一概には言えない。こんな状況下で“中立”などという美しい言葉を掲げて踏みとどまろうとした継之助が、いかに大それた挑戦に挑んでいたのかがよくわかる。

本編で象徴的なのは、継之助が深手を負ってからの描写である。大義のために必死に動いていた彼が、結局のところ満足に足を動かせなくなる皮肉。負傷してもなお「まだやることがある!」とばかりに走り回る姿は痛々しいが、あくまで自分の理想を貫くために最期まで藩を救おうとする執着は何とも切ない。ここで「身を引いて楽になれよ…」と思いつつ、同時に「最後まであがき続けるからこそ本物の侍なのだ」と思わされる。

だが、一方で作品内には「こんな戦なんて愚かだ」「武士の誇りよりも民の生活が先だ」といった声も散見される。むつ(芳根京子)あたりがその代表格だ。幼い頃から河井を慕っていたがゆえに、戦で町が焼かれる無惨さを受け入れられない。どう考えても被害は甚大だ。長岡の民衆にとっては、武士同士のプライド争いに翻弄されて家が灰になるのだから、たまったものではない。歴史を振り返れば、ここで河井継之助が戦わずに降伏したからといって長岡が平和に収まったかどうかはわからないが、それでも「もう少しうまい手はなかったのか?」と感じることはある。監督がその問いを観客に突きつけているようで、胸がざわつくのが正直なところだ。

役者陣の演技はおおむね素晴らしく、特に仲代達矢が演じる藩主の威厳にはハッとさせられるものがある。黒澤明監督のDNAを受け継ぐとされる小泉堯史監督らしいこだわりが、風景の描写や人間模様の機微にまで行き渡っており、長岡の田園や城下町、山間部の景色が何とも映える。撮影技術も古風な美しさを追求しているようで、戦シーンだけでなく民家や旅籠などの生活感までしっかりと作り込まれている。人によっては地味だと感じるかもしれないが、“本物っぽさ”が漂っていて、史劇としては及第点以上だと感じた。

とはいえ、あまりにも河井継之助が“崇高”な人物に描かれすぎている印象も否めない。実際にはもっと打算的なところもあったのではないか、あるいは優秀な軍師を擁していたからこそ成り立った作戦だったのではないかと、史実好きとしては深読みしてしまう。この映画で描かれる河井の姿は半ば“理想の侍”像そのものだ。ただ、それを演じきった役所広司だからこそ、最期まで清々しく見えるのかもしれない。結果として敗北は免れずとも、その心意気が語り継がれるという形で、彼はまさに“最後のサムライ”だったと強調されているわけだ。

“武士のプライド”と“新時代の波”がぶつかる幕末の物語を、かなりこってり味付けして描いた作品だと言えよう。正直なところ、ストーリー全体は予測しやすく派手さも少ないが、河井継之助という人物の“我が道を行く”ぶりを観ていると、そのストイックさに妙に惹かれる。負傷してもまだ意気軒高、妻や家臣にもぶれずに接し続ける姿は応援したくもなるし、「そこまでやるなら最後までやり切れ!」と思わず声をかけたくなる。結末はやや切なく終わるが、不思議と後味の悪さはそこまで感じない。むしろ「なるほど、あれこそが河井継之助の生き様なのか」と納得させられる余韻が残るのだ。

もちろん万人受けするわけではないだろう。幕末から明治維新へ移るごたごたは複雑だし、政治的思惑や歴史背景に馴染みがない人には地味に映る可能性もある。だが、優れたスタッフ陣と豪華キャストがガッチリ組んで丁寧に仕上げたため、“時代劇は苦手”という人でも入りやすいはずだ。役者たちの存在感が歴史の表舞台を実感させ、長岡の風景が郷愁を誘う。さらに、河井継之助のぶっ飛んだ(褒め言葉)信念が、まるで生きた人間の匂いを感じさせるようなリアルさを生んでいる。このあたりが本作の最大の魅力と言えよう。

批判をするならば、やはり“地味長い”部分もあって、中盤以降はややテンポが停滞する。もっと一気に盛り上げる展開や派手な合戦シーンがあってもよかったのでは…と思わないでもない。だが、本作はそういうベタなエンターテインメント性を求めるより、河井継之助の生きざまと長岡藩の選択がどう歴史に刻まれるかを重視しているのだろう。鑑賞後、しみじみと「人は何のために戦い、何のために突き進むのか」を考えさせられる。そういう意味では、この作品の持つメッセージ性は非常に強く、見応えがある。

ところどころで笑みを引き出す軽やかさや、飽きさせない工夫も仕込まれている。ハードルを上げすぎずに鑑賞すれば、「なるほど、こういう幕末の描き方もあるのか」と素直に感心できるはずだ。大河ドラマ的壮大さとはまた違うアプローチを楽しめる人には、心に残る作品になりそうである。

映画「峠 最後のサムライ」はこんな人にオススメ!

まず“硬派な幕末ストーリー”を観たい人にうってつけだと断言できる。というのも、主人公の河井継之助がとにかく一筋縄ではいかない男だからだ。自分の藩を守るために武装中立という荒技を選び、そのためならガトリング砲だって買い込む。こういう筋の通し方に燃える方なら、きっと食い入るように画面に集中するだろう。

さらに、いわゆる“勝ち組”でも“負け組”でもない立場から幕末を見つめてみたい人にも合っている。歴史の表舞台では薩長同盟が華々しくクローズアップされるが、この作品は「そっちに付くより独立路線だ!」とゴリ押しする長岡の奮闘が主題である。従来の幕末モノに飽きてしまった人には、この独自の視点が目新しく感じられるかもしれない。

また、迫力あるアクションよりも“人間味”を重視する人にもおすすめである。河井継之助が家族や家臣とどう接し、どう道を切り開いていくのか、そこに注目するとグッと感情移入しやすくなる。おすがとの夫婦模様がささやかながらも味わい深く描かれていて、「激動の時代でもこういう暮らしがあったんだな」とホッと息をつける瞬間があるのだ。

最後に、役所広司や松たか子をはじめとした日本映画界を代表する俳優陣の演技を堪能したい人には、特に打ってつけだと言えよう。熟練の存在感と語り口の妙、そこに若手の新鮮なエネルギーが絡むことで味わい深い群像劇に仕上がっている。そういった渋い魅力に惹かれる人にはたまらない作品だと感じた。

まとめ

結局のところ、「峠 最後のサムライ」は、幕末の中でもひと際異彩を放つ長岡藩の姿を、河井継之助という常識破りの家老を軸に鮮烈に描いた物語である。世の中が激変していく中、武士としての矜持を捨てず、一方で新時代の波にも目をそむけない。どっちつかずに見えつつも、実は自分たちの道を真っ直ぐに追い求める姿勢が胸を打つ。

歴史が好きな人はもちろん、そうでなくても役所広司の迫力ある佇まいに引き込まれるだろうし、松たか子の静かだが力強い演技にもうならされるはずだ。激辛視点で突っ込みどころを探しても、結局のところ「これはこれで筋が通っているな」と唸ってしまうのが本作の妙。観賞後には、幕末という時代への見方が少し変わり、同時に“信念”や“誇り”というものの重みを思い返すだろう。