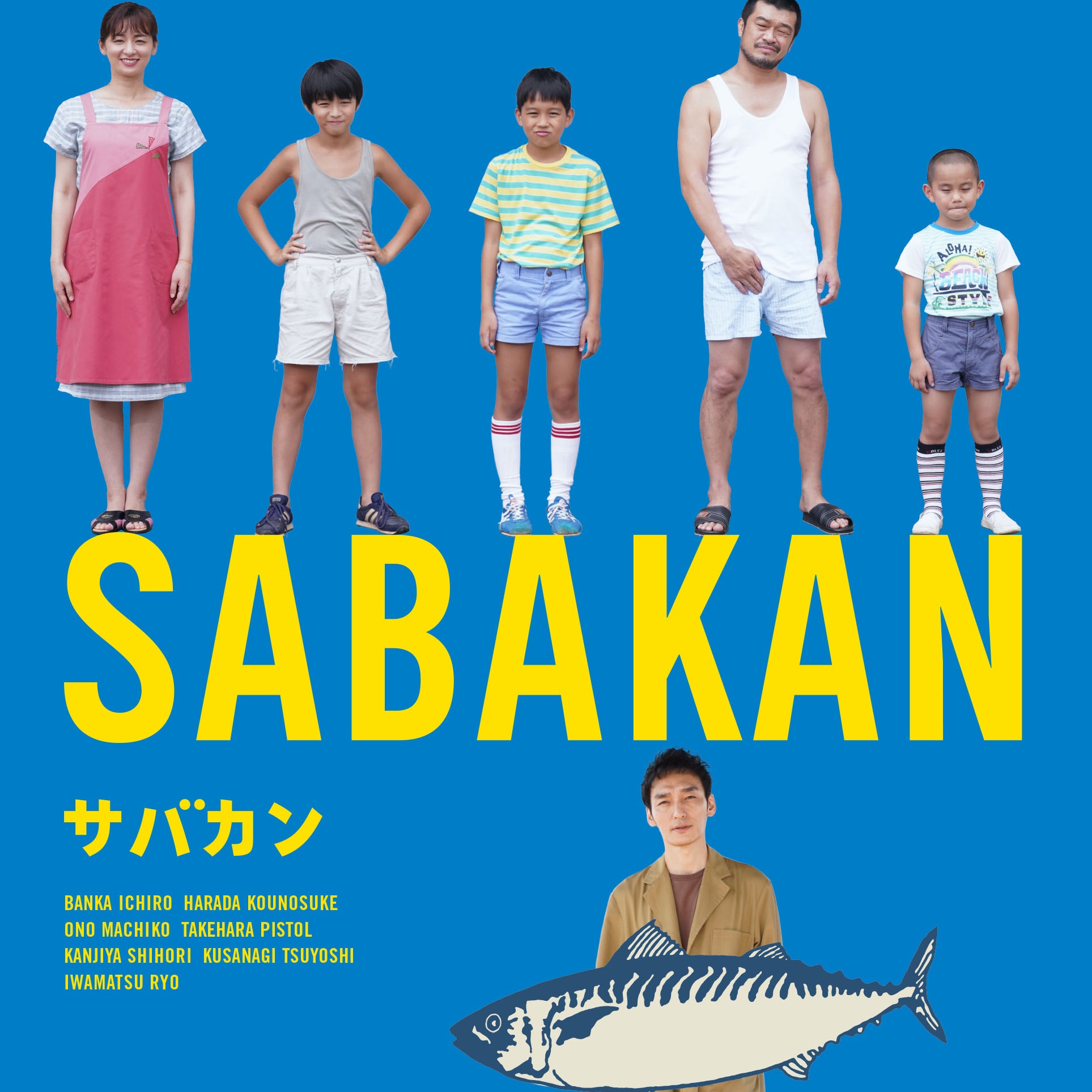

映画「サバカン SABAKAN」の感想・レビューをネタバレ込みで紹介!

1986年の長崎を舞台に、少年たちの甘酸っぱさ全開の冒険と切ない別れが描かれている作品である。主演は尾野真千子で、その存在感あふれる演技はもちろん、竹原ピストル演じる父ちゃんの豪快さや、草なぎ剛が演じる大人になった主人公の姿も見どころだ。タイトルにある「サバ缶」が、昔の仲間との友情や思い出を呼び起こすきっかけとなり、物語に重要な役割を果たすのが印象的である。少年ふたりの他愛ない会話や日常のやり取りには、どこか懐かしさが漂っており、当時の空気感や家庭環境を生々しく感じ取ることができる。

長崎の豊かな自然が彩る映像美と、昭和のにぎわいを感じさせる演出の数々が見事に融合しているので、じんわりと心が温まるのがうれしいところだ。青春の大切な一瞬が詰まった本作、結末の余韻まで目が離せない作品である。

映画「サバカン SABAKAN」の個人的評価

評価:★★★★☆

映画「サバカン SABAKAN」の感想・レビュー(ネタバレあり)

自分の少年時代を思い出させるような作品を観ると、不思議と胸に熱いものがこみ上げることがある。本作はまさにそんな作品である。舞台は1986年の長崎。主人公の小学生・久田孝明(番家一路)と、同級生の竹本健次(原田琥之佑)が、夏休みに小さな冒険へと飛び出すところから物語は始まる。

久田の家族は、尾野真千子演じる肝っ玉母ちゃん、竹原ピストル扮するいまいち冴えないけれど愛嬌満点の父ちゃん、そしてちょっと生意気な弟という面々だ。何かと衝突は多いが、その奥にある家族のあたたかさは否定できず、騒がしいながらも一緒に暮らしたくなる不思議な魅力がある。一方、竹本は貧しい環境の中、何人もの弟妹を抱える長男という立場で、クラスメイトからは浮いた存在として見られている。しかし、どれほどからかわれてもニコリともせず、机に魚の絵を描き続ける姿には妙な芯の強さが感じられる。ここが物語の核でもある「友情」のはじまりをうかがわせるポイントだ。

ふたりが出会い、ブーメラン島のイルカを見に行こうと決意する冒険シーンは、本作のハイライトのひとつである。朝早く家を抜け出し、自転車に二人乗りをして山を越え海に向かう姿は、他愛ないといえば他愛ないのだが、そのちょっとした背伸び感とわくわく感が少年時代のエネルギーを思い出させる。途中で絡んでくるヤンキーとのやりとりも、当時の空気感がにじみ出ている。昔は何かと乱暴で怖そうな兄ちゃんたちがそこら中にいたような記憶があるが、彼らとのちょっとしたトラブルすら、大人になって振り返ると愛おしい思い出になるものだ。

そうしたトラブルの末、ふたりが辿り着くブーメラン島での光景も見逃せない。結局イルカには会えないのだが、溺れそうになった久田を助けてくれた女子高生や、その彼氏のヤンキー先輩によって、一時は殴られかけたふたりが救われる。そのワンシーンの中で感じるのは、当時よくあった「不良だけど悪いやつじゃない」パターンの典型だ。竹本が石を投げてヤンキーにやられそうになる場面はハラハラさせるが、いざというときに通りかかった先輩が何とかしてくれる流れにも、昭和の名残のような人情味が存在するのが印象深い。

家に帰ると怒られるかと思いきや、意外にも竹本を連れて出かけた久田の父ちゃんは「好きにやれ」といった風で、母ちゃんも一見怒りん坊に見えるが、実は根っこでは息子がやりたいことを応援している。家族としてのルールはしっかりとあるものの、子どもが少々道を外れたり門限を破ったりしても、全否定で押しつぶすのではなく、大目に見てくれる懐の深さが当時の昭和の家庭らしくて面白い。尾野真千子が扮する母のセリフまわしはテンポが良く、ガンガン殴っているように見えてもそこに愛があるため、不快感がないのが見事だ。竹原ピストルの父ちゃんはさらに独特の抜け感を出していて、家族の存在感をより際立たせていると言えよう。

一方で、竹本の家庭事情はかなり厳しく描かれる。大勢の弟妹を抱え、母親(貫地谷しほり)はパートで必死に家計を支え、すでに父親は他界している。一般的な子どもから見れば「どうしてあんな家に住んでるの?」と思うほどのボロ家で、竹本自身はそれを笑われることには慣れているが、本当は強がっているだけかもしれない。だからこそ、久田が竹本を初めて家に訪ねて来たとき、竹本は自分なりのおもてなしとして「サバの缶詰」を使った“寿司”を振る舞う。子どもが握った寿司としてはちょっと不格好かもしれないが、そこには友だちを歓待したい気持ちが詰まっていて、久田が初めて口にするサバ缶の寿司は格別な味に感じられる。

しかし、この仲の良さは一瞬揺らぎかける。竹本の母が「友だちなんだよね」と喜びをあらわにした瞬間、なぜか久田は「本当はそんなに思われてなかったのか」と勘違いをしてしまうのだ。こうした小学生男子同士ならではの微妙な心理が、物語にしっかりと織り込まれているのはお見事と言うほかない。大人からすれば「素直になればいいのに」と思うかもしれないが、当時の子どもにとっては友人関係が何よりも大事で、ちょっとしたすれ違いが心をザワザワさせるのだ。そこに追い打ちをかけるような悲劇が起きる。竹本の母が交通事故で亡くなってしまうのである。

この出来事の衝撃は想像以上に大きい。竹本は父に続いて母までも失い、弟妹たちはそれぞれ親戚の家に引き取られてしまう。この時点でまだ小学五年生という年齢を考えると、どれだけ心細かったかは察するに余りある。だが本作は、そのあまりにも重い現実をただ悲劇として描くのではなく、最後にもうひとつ光が射す展開を用意しているのだ。それが、駅での見送りシーン。竹本が転校先へ向かうため電車に乗る前、久田は必死に追いかけ、サバ缶を鞄に詰めて渡す。「これがあれば、また一緒に寿司が作れる」という無言のメッセージにも感じられるし、「友だちだと思ってるんだぞ」という最後のアピールにも感じられる。「じゃあね、またね!」と叫ぶふたりのやりとりは、子どもだからこそ出せる純粋さが滲み出ていて、大人になった今だからこそ胸を打たれる。

実はこの作品、冒頭とラストでは大人になった久田(草なぎ剛)が登場し、回想という形でストーリーが語られている。小説家を夢見つつ、今はゴーストライターに甘んじているという設定がなんとも生々しいが、それがかえって彼の少年時代とのギャップを際立たせているのがおもしろい。ふと目にしたサバの缶詰がきっかけで、これだけ濃密な思い出が呼び起こされるというのも良いアイデアだ。結局、大人になった久田は離れ離れになった娘との関係を修復しようとしつつ、幼なじみの竹本に再会し、今でも「友だち」と呼べる存在がいることに救われる。人生の浮き沈みはあるけれど、かけがえのない思い出の力を再確認させるエンディングとなっている。

終盤に向かうほどに、当時の少年時代を思い返して懐かしさがこみ上げる観客は多いのではないかと思う。キン消しや斉藤由貴のポスターといった昭和アイテムはもちろん、母にバシバシ叩かれる描写や、夜ごはんに文句を言えば母ちゃんに一喝される場面など、今なら表現が憚られることも堂々と描かれている。そこに嫌味がないのは、どのシーンにも家族愛や友情が根付いているからだと感じる。尾野真千子の奔放な演技と、竹原ピストルの飄々とした雰囲気が絶妙にマッチしており、単に“昭和はよかった”と懐古させるだけでなく、“当時はこういう空気があったからこそ子どもがのびのび育ったんだ”と納得させられる。

さらに竹本を演じた原田琥之佑と、久田を演じた番家一路はほぼ新人同然の子役だというが、これがまた作品の空気にマッチしている。決して大人びた演技ではなく、ありのままの子どもの気持ちを自然に表現しており、それが本作の魅力をさらに高めていると言えよう。特に竹本がヤンキー相手に一瞬だけ強気になる場面、そしてその直後にボコボコにされてしまう場面などは、作りものというよりは生々しい息づかいを感じる。俳優が演じているというよりも、まるで当時の友だちにまた会ったような気分になるのが不思議だ。

そうした子どもたちの姿だけでなく、脇を固める大人たちの演技も抜群である。親を失った竹本をどう支えるのか、あるいは亡くなった母親(貫地谷しほり)の思い出がどう彼の背中を押すのか、といった細やかな感情が映し出されるシーンは、泣かされること必至だ。とくに竹本の母が事故に遭う前、息子とちゃんと話ができなかったことを気にかける仕草は、わずか数カットながらインパクトが強い。あの一瞬のために、それまでの楽しいシーンや日常シーンが美しく輝いていたのだと後から気づかされる。

あまりにも悲しい出来事を経てしまった竹本が、それでも最後にはすこしだけ笑顔を見せて、久田と別れていく場面で物語は大きなクライマックスを迎える。ブーメラン島へ出かけたときに、ふたりが何度も何度も「じゃあね、またね!」と言い合う光景が、本作の象徴的なシーンとして後々まで心に残るのが素晴らしい。小学生ぐらいの年頃だと、この「またね」がほんとうに明日につながっていたりする。けれど今回ばかりは、いつ再会できるかわからない。にもかかわらず力いっぱい叫び合うふたりを見ていると、切なさと同時に尊いものを感じずにはいられない。

こうした家族や友人との別れを柔らかく包むような演出が本作の魅力のひとつである。悲しみを絶望に転じさせず、かすかな希望を残して締めくくるのは、監督・脚本を務めた金沢知樹のセンスが光る部分だろう。おそらく、本作は誰にでもある子ども時代の失敗や冒険、家族とのぶつかり合い、それでも変わらぬ友情などを回顧させ、ほんの少し人生を前向きにする力を持っている。大人になってから観ると、人生のあらゆる場面でふと助けてくれる過去の記憶が、こんなにも尊いものだったのかと思い知らされるはずだ。

長崎の海と山の美しさ、そして昔の町並みが織り成す映像は郷愁を誘いながらも、根底に流れる家族愛や友人との絆を鮮やかに際立たせている。中には泣ける場面も多く、気づけば涙がこぼれてしまう観客が続出するだろう。しかしながら単に“お涙ちょうだい”に終わらず、観終わってからも「明日を頑張ってみようか」と思わせる力があるのがありがたい。昭和という時代背景を懐かしく思う世代はもちろん、令和の子どもたちにとっても、家族や友人との関係を再考するいいきっかけになるのではないかと感じる。

そして役者陣のパワーがすばらしい。とくに母親役の尾野真千子は、一見怖い人かと思いきや、時おり見せる柔らかな表情が絶品だ。竹原ピストルはくだらない冗談を飛ばしながら息子に小遣いを渡したり、自転車をさっと直したりと、同じ父親として憧れを覚える部分がある。実在感のあるキャラクターたちが物語にしっかりと息づいているからこそ、サバ缶に象徴される思い出の価値が観客に強く伝わってくるのだろう。草なぎ剛のほんのり寂しげな大人の久田も味わい深い。少年時代のきらめきを失っていないし、かといって完全に無邪気だった過去に戻れるわけでもない。その微妙な距離感をうまく表現していると思う。

本作は青春映画の定番要素をきっちり踏襲している一方で、随所にすこしアレンジを加えているのが面白いところだ。貧困や家庭崩壊といったハードなテーマを織り交ぜながらも、全体的には優しさにあふれた空気が流れている。サバ缶にまつわる思い出が結末へ向けて回収されるあたりは、「ああ、やっぱりこれが作品の肝だったんだな」と納得させる巧みさがある。観終わったあとには、忘れていた大事な友だちに連絡をとってみたくなる。そんな不思議な後味を残してくれるのが本作の魅力だと言えよう。

映画「サバカン SABAKAN」はこんな人にオススメ!

まず、昭和という時代背景が好きな人にはたまらない映画である。子どもたちが泥だらけになって遊ぶ姿や、どこか小汚いけれど活気のある街角の雰囲気など、1980年代ならではの風景を味わいたい人にはピッタリだ。さらに、家族の絆や友情などを正面から描いているため、心をじんわり温める作品が好みの人にも合うだろう。泣けるシーンがしっかり用意されていながら、見終わってどこかホッとするような安堵を得られるのがうれしい。

また、子どもの純粋さや自転車でのちょっとした冒険に共感する人、昔の友だちと離れ離れになった経験がある人には響くものがあると思う。失われつつある昭和の下町風情がスクリーンにぎゅっと詰め込まれていて、「ああ、こういう匂いや空気感が確かにあったな」と懐かしむことができるはずだ。子どものころ、帰りの時間を気にしながらも夢中になって遊んだり、家族に叱られながらも案外自由にやっていた記憶を持つ人なら、きっと楽しめる。

さらに、主人公の家庭と対照的な環境で育つ竹本の葛藤がリアルに描かれているので、社会的なテーマに目を向けたい人にも引っかかるものがあるだろう。貧しくても笑顔を絶やさない家族、家が裕福でも孤独を抱えている子どもなど、意外と現代にも通じる問題がそこにある。本作はそんな問題を押し付けがましくではなく、あくまで子どもたちの視点でさらりと描いているので、観終えたときに自然に考えるきっかけとなる。

結局のところ、さまざまな境遇を抱えていても「大切な存在を支えたい」というシンプルな感情が人間関係を深めていくのだと教えてくれる。何気なく手にしたサバ缶ひとつで、これほどまでに奥行きのあるストーリーを語れるのだと驚かされるが、それは誰しもが胸に秘めている思い出や温かい記憶を呼び覚ましてくれるからかもしれない。そういった懐かしさやあたたかさを求める人には、ぜひおすすめしたい作品である。

まとめ

少年時代の冒険と友情、家族とのぶつかり合いを描きながら、最終的には人生の光と影をやさしく照らしてくれるのが本作の魅力である。

母の厳しさと父の緩さが絶妙に混じり合う家庭、貧しいながらも弟妹を守ろうとする少年のたくましさ、そして「サバ缶」という小道具を通じて結ばれる友情が、本作を大きく支えている。大人になってから振り返る子ども時代のひと夏は、何者にも代えがたいほど尊く、そこには当時は気づけなかった宝物のような思い出が詰まっているのだと改めて感じさせられた。

尾野真千子や竹原ピストル、草なぎ剛らの一筋縄ではいかないキャラクター像もおもしろく、ストーリーをしっかりと盛り立てている。涙と笑いと、ほんの少し切ない気持ちが入り混じりつつ、最後には救いを感じさせてくれる作品だと思う。