映画「恋わずらいのエリー」の感想・レビューをネタバレ込みで紹介!

本作は学園を舞台に、表の顔が“王子様”な少年と、妄想をこよなく愛する少女が繰り広げるラブストーリーである。公開前から注目を集めていた理由は、やはり宮世琉弥の存在感だろう。さわやかな笑顔と優しげな雰囲気がスクリーンに映るだけで、客席から思わず息をのむ観客も多かったはずだ。だが、本編では“王子”の裏にある素顔が思いのほか毒っぽく、そのギャップに驚かされる。

一方のヒロインは、キラキラした学園世界からやや外れた位置にいる少女として登場する。あくまで想像の中でしか動けない彼女が、どのようにして心を通わせ、周囲の環境を変えていくのかが見どころとなっている。予告編の軽やかなムードに反して、意外と鋭い台詞も飛び出すので油断は禁物だ。恋愛映画にありがちな甘いシーンはもちろんあるものの、その背後に潜む素直になれない彼らの心情をしっかり追いかけたいところである。

さて、宮世琉弥が魅せる“表の王子”と“素の毒舌”がどう交錯していくのか。そして妄想力全開の少女は本当に“リアルな恋”を手にするのか。いくつもの伏線が絶妙に絡み合い、最後には思わず感情が揺さぶられる展開になっている。青春の甘酸っぱさも切なさも同時に楽しみたい人は、ぜひ劇場で味わってほしいと思う。

映画「恋わずらいのエリー」の個人的評価

評価: ★★★☆☆

映画「恋わずらいのエリー」の感想・レビュー(ネタバレあり)

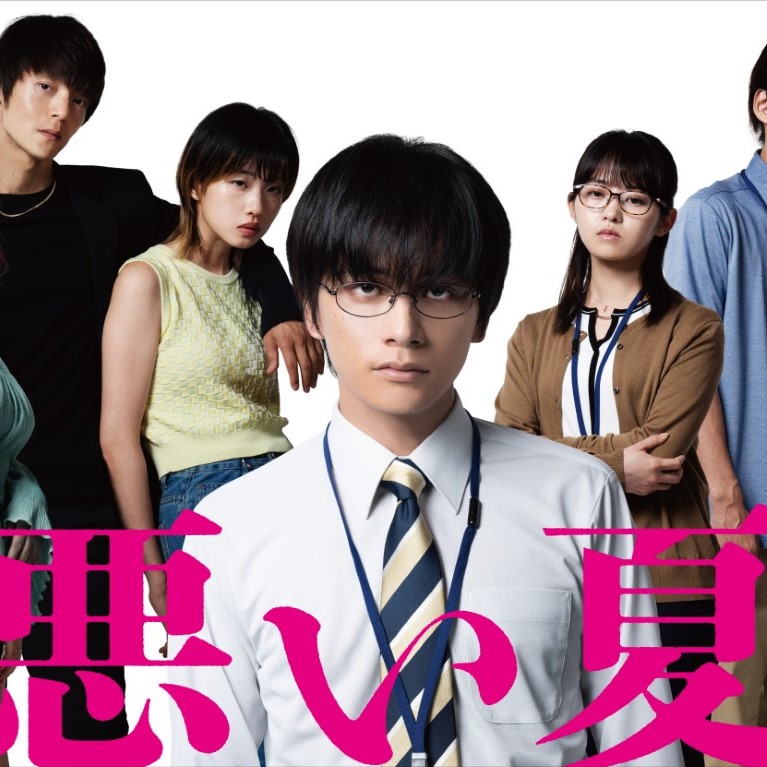

ここからは本編の核心に触れる要素を大いに語っていくので、未鑑賞の人には注意してほしい。まず注目したいのが、主役コンビの絶妙なかみ合わなさである。王道の少女漫画的な設定に思えるが、本作はあえてそこに“ズレ”を生じさせている。王子様キャラである近江章(演:宮世琉弥)は、学園中の人気を一身に集めつつも、裏では手渡された菓子を適当に扱うなど見事な二面性を持っている。本人は大勢から注がれる憧れの視線などまるで興味がないという態度で、それゆえに表向きの愛想との落差が大きい。いわば“作り込まれた王子様”という立場に立ちながら、本心では厄介に思っている様子が垣間見えるのだ。

一方、市村恵莉子(演:原菜乃華)は、ほぼ傍観者のようにして彼を遠巻きに見つめている。ただし、その“遠巻き”具合は普通ではない。SNSで密かに恋愛妄想を発信しては、実際に近江と会話をする機会などなかなか得られずにいる。けれど、あるきっかけによって彼の“本性”を目撃してしまい、今度は彼女自身の妄想投稿が当人にバレるという、まさに漫画的な“すれ違い”の連続だ。ふつうなら絶望しそうな状況だが、恵莉子の思考回路はちょっとズレていて、そこが話をコミカルに盛り上げてくれる。

本作の大きな特長は、恋愛エピソードの水面下で描かれる“自分をどう見せるか”というテーマだと感じた。近江のように表の顔を理想的に取り繕っている人間もいれば、恵莉子のように内面の妄想世界をSNS上でだけ全開にする者もいる。“誰しも自分を演じている”というのは社会の常だが、それを高校生という舞台でデフォルメしているのが実に面白い。あえて露骨なまでに対照的なキャラクターたちが登場し、それぞれに抱える葛藤が見え隠れするからだ。

近江が“王子様”を演じ続ける理由は何なのか。人気者ゆえの孤独感や、本当の自分を受け入れてもらえないかもしれない恐れ。学園の中でカリスマ扱いされるがゆえに、気軽に素を出せる相手がいないのではないか。そんな彼が妄想少女と出会うことで、不器用ながらも心を通わせるようになっていく過程こそが、本作最大の見どころだと思う。恋愛映画というとカップル成立の過程がクローズアップされがちだが、本作では“自分をさらけ出す覚悟”が軸に置かれているのが新鮮だった。

さらに、恵莉子のほうも、陰で楽しんでいた妄想がバレてしまうことで成長していく。そもそも人付き合いが苦手気味だった彼女が、近江という別種の“仮面”をかぶった人物と触れ合うなかで、“この人なら自分を知られても平気かも?”と思える瞬間を手にする。ここには学園ラブコメらしいキラキラ感が満載だ。たとえ地味でも、たとえ内気でも、誰かと本音を交わせるのは素敵だというメッセージが心地よく伝わってくる。

物語はもちろん、周辺キャラも多彩で、恵莉子と同じようにちょっと変わった趣味を持つ女子友や、王子を慕う取り巻きグループなどが次々と物語を彩る。彼らがいろいろ事件を引き起こすため、単なる恋愛映画に収まらない学園ドラマとしての魅力も楽しめるのが強みだ。文化祭や部活動といった学校行事はもちろん、裏で企む嫉妬心や友情らしきエピソードがそこかしこに散りばめられていて、表向きは派手な青春模様に見えつつ、中身は意外に人間味が濃い。

ネタバレの範囲で触れると、後半では近江のほうが恵莉子に対してやきもきする展開が訪れる。最初は「何だ、この妄想女」と高をくくっていたかもしれないが、気づけば彼女に振り回されている自分がいるわけだ。王子様であるはずの彼が、自ら手を伸ばして空気を変えようとする瞬間にはグッとくる。そこには“自分を偽るだけ”だった近江の気持ちの変化が映し出され、同時に恵莉子自身も、自分で勝手に作り上げていた空想の王子像と実際の彼との間で戸惑い、心を揺らすことになる。

加えて、本作には“友情”とも呼べる関係性のサブストーリーがあり、そこが主人公たちの恋模様をより深く際立たせていると感じた。どんな人でも孤独を抱えているのかもしれないし、どんなに派手に見える相手でも、それを表に出さないだけかもしれない。そのことに気づいた時、人は思いも寄らないかたちで他人とつながれるのだろう。こうしたサイドのエピソードは、甘酸っぱさだけでなく、微妙な距離感や切なさを伴っていて心に染みる。

映像面については、とにかくキャストのビジュアルが良い。特に宮世琉弥の演じる近江は、カメラアングルによって見事に“王子感”と“毒っ気”を切り替えているように感じる。原菜乃華の表情の豊かさも相まって、二人のやり取りだけで十分なエンタメになっている。さらに、学校や街中の背景も、まるで少女漫画の世界を再現したような明るさと透明感に包まれていて、観ていて気分が上がる。

ストーリーの結末としては、一見するとシンプルなハッピーエンドに映るかもしれないが、“仮面を外す”というテーマに沿って考えると、実は二人が手に入れるものは単なる恋愛成就だけではないのだとわかる。妄想好きな少女も、自分を偽る少年も、どちらも“素”を相手に見せることのリスクと向き合う。そこを乗り越えた先に、ようやく本物の絆が生まれるのだろう。その意味で、本作は単純な胸きゅん映画にとどまらず、若者同士の心理戦や葛藤をしっかり描いた青春作品といえる。

「恋わずらいのエリー」は少女漫画原作らしいストレートな恋物語の王道を踏襲しつつ、現代的なSNS要素や二重人格的な設定を盛り込み、ちょっと辛口な笑いどころも潜ませているという、バランスのいいエンターテインメントになっている。個人的には、もう一歩踏み込んで近江や恵莉子の内面を掘り下げても面白かったと感じるが、軽快なテンポが損なわれないのは嬉しいところだ。騒々しい学園生活の熱気の中で、自分が本当に欲しいものを探す二人の姿には、多くの観客が共感や憧れを抱くのではないか。

また、古典的な学園イベント――球技大会や文化祭など――がしっかり盛り込まれ、その中で友情が芽生える過程も青春映画らしく爽快だ。長年の片想いが悩みのタネになっている人や、自分の気持ちをどこまでさらけ出していいのか不安な人にこそ見てほしい作品だと思う。スクリーンに映る輝かしい青春と、その裏にある思わぬ“毒っぽさ”は、きっとあなただけの新鮮な発見になるだろう。

映画「恋わずらいのエリー」はこんな人にオススメ!

第一に、学園ラブストーリーが好きな人には外せない一本だ。キラキラした青春の匂いが全編に漂いながらも、主演コンビのやり取りに漂うパンチの効いたやさぐれ感が一味違う。過剰に夢を見させるだけの展開ではなく、どこか“陰”を背負ったキャラクター同士が偶然にも出会い、本音をさらし合う様子が描かれている。そういう“ちょっと複雑な”恋愛模様を見たい人にはぴったりだろう。

また、自分をうまく表現できないと感じる人にも刺さるはずだ。周りからどう見られているか、そして自分が相手をどう見せているか。その問題は大人になっても悩むものだが、本作はあえて学園という環境を使って、ギャップを大きく演出している。だからこそ、日頃から“自分の内面を出すのが怖い”と思っている人が見ると、キャラクターたちのもがきや開き直りに共感するだろう。

さらに、SNSや妄想という要素があるので、空想好きなタイプには特に面白いはずだ。好きな相手のことを勝手に想像してニヤニヤするような姿を、心当たりがある人は大いに楽しめる。映画に出てくるヒロインの挙動に「わかる!」と頷きながら笑ってしまうかもしれない。

最後に、シンプルに宮世琉弥や原菜乃華を目当てに映画館へ行きたい人にも良い。二人の表情演技の落差がとにかく鮮やかなので、ファンでなくとも引き込まれるはずだ。とりわけ普段のイメージとは違う役どころを演じる宮世琉弥の姿を見れば、「こんな一面があったのか!」と驚かされること請け合いだ。

まとめ

本作は、学園という舞台で青春恋愛のきらめきと、人間同士のリアルなすれ違いを同時に楽しませてくれる。宮世琉弥が演じる“王子様”の表と裏、そして原菜乃華が見せる“妄想力”と地味な日常の間にある溝が、派手なイベントの数々を通じて少しずつ縮まっていく展開は見応え十分だ。観客としては「あれ、ここまで吹っ切れたら逆にすごいぞ」と笑いつつも、気づけば心にぐっと迫るものを感じるに違いない。

恋愛映画としての胸きゅん要素はしっかり押さえつつ、自分をどう演じるか、自分を隠すか、むしろさらけ出すかといったテーマが背後に潜んでいるのも魅力だ。甘さの中にわずかな“毒っぽさ”があるからこそ、物語が平坦に終わらない。未鑑賞の人には、ぜひ劇場の大スクリーンで、一見ファンタジックな雰囲気の裏にある実直なメッセージを受け取ってほしいと思う。