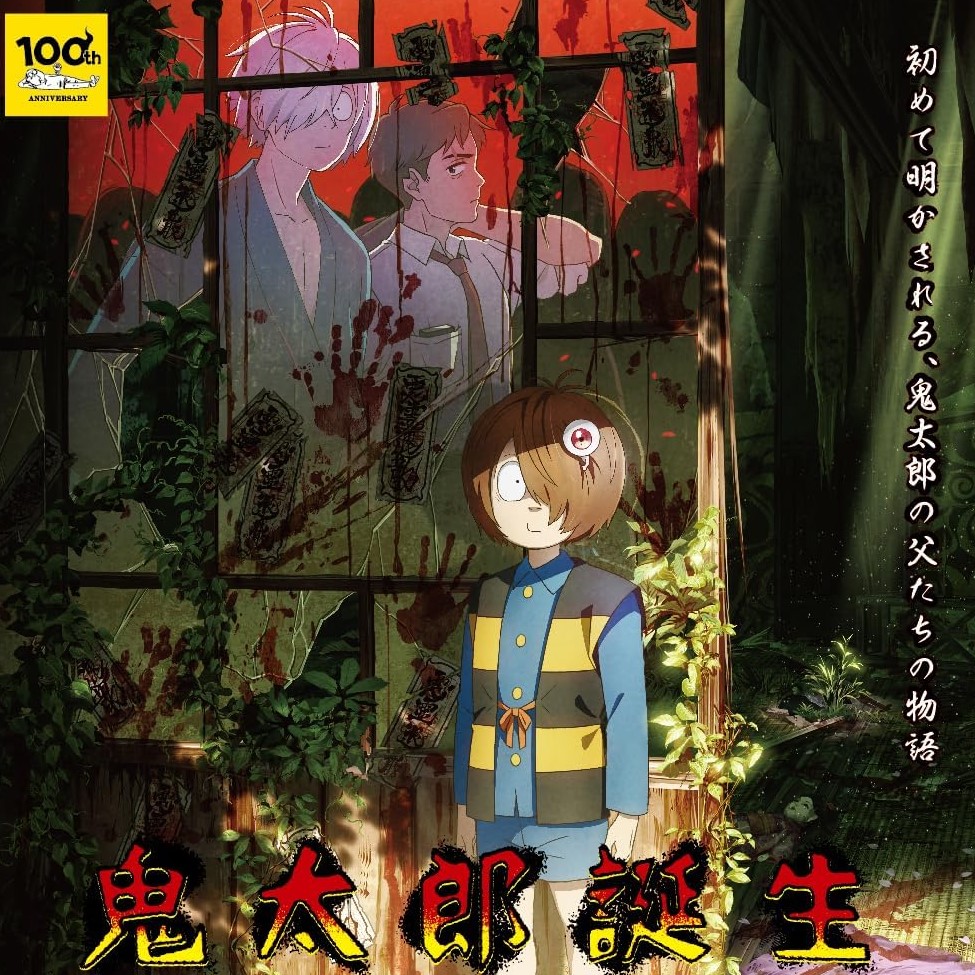

映画「鬼太郎誕生 ゲゲゲの謎」の感想・レビューをネタバレ込みで紹介!

昭和という激動の時代を背景に、不気味でありながらどこか懐かしい空気をまとったアニメ作品として登場した「鬼太郎誕生 ゲゲゲの謎」。公開当初から“あの国民的シリーズ”のエピソードゼロと話題になり、さらにPG-12という区分も相まって、子供向けとは思えない衝撃的な内容が多くの観客の度肝を抜いた。だが実際に観てみると、単純なホラーや怪奇譚として終わることなく、人間の欲望や家族の在り方、そして人と妖怪の境界線に潜む切なさが見事に描かれている作品だと感じた。

特に昭和の風景は圧巻で、大人の事情が渦巻く政財界の闇が色濃く映し出され、懐かしさと恐ろしさが同居する奇妙な世界観が堪能できる。閉鎖的な村の陰湿さや龍賀一族の腐敗ぶりには不快感を覚えつつも、そこに時折生まれる優しい“まばゆさ”こそが物語の救いだ。深夜にひとりで思い返すと、何とも言えないざわつきを覚えながらも、もう一度じっくりと味わいたくなる奇妙な魅力がある。

ここでは、その摩訶不思議な映画をひと通り観終えたあとに込み上げる様々な思いを、あくまで個人の立場から率直に述べていく。まさに異色作とも言えるこの映画を、どう受け止めるかは人それぞれだが、観る者の心を大きく揺さぶる刺激的な体験を提供してくれることは間違いない。

映画「鬼太郎誕生 ゲゲゲの謎」の個人的評価

評価:★★☆☆☆

映画「鬼太郎誕生 ゲゲゲの謎」の感想・レビュー(ネタバレあり)

まず、この作品を語る上で外せないのは「龍賀一族」の異常性だ。昭和31年の日本の山奥にひっそりと存在する哭倉(なぐら)村を牛耳る一族が、国家レベルの影響力を持つ製薬企業を裏で操るという設定だけで、すでに只者ではない雰囲気が漂う。実際、龍賀時貞という当主の死に端を発した跡目争いが、ろくでもない秘密や腐敗を次々に曝け出していくさまは背筋が凍る。

さらに、村に足を踏み入れたサラリーマンの水木や、妻を探すため単身村を訪れた謎の男(後に“鬼太郎の父”と呼ばれる存在)がこの陰謀へ巻き込まれる流れが巧みに描かれる。水木しげる先生が築いてきた「ゲゲゲの鬼太郎」の世界観と、昭和の猟奇的な社会背景が絶妙に絡み合うのだが、その混ざり合い方がものすごく生々しい。

まず冒頭、東京のビル街でタバコをふかす社員たちと、戦後日本が抱える深刻なトラウマが切り取られるシーンが印象的だった。血液銀行という存在が当たり前のように稼働していた事実を踏まえると、戦争の傷痕や社会情勢が人々の心にどれだけの影響を与えていたのかを改めて考えさせられる。そしてクラシックな夜行列車に揺られ、哭倉村へ向かう途中で不気味な白髪の男――のちに鬼太郎の父と判明する人物――に「死相が出ておるぞ」と声をかけられるあたりで早くもただ事ではない雰囲気に包まれるのだ。

しかし、本当に地獄を体験するのはそこから先である。龍賀一族の本拠地である大屋敷に到着した瞬間から、村全体が怪しい。外部から来た人間に向けられる冷ややかな視線と、一族に従う村人たちの無言の圧力。田舎の封建的な空気がさらに妖怪の気配と混じって、得体の知れない“ざわつき”を起こしているように感じる。

主人公格の水木は、野心と出世欲を糧にわざわざ危険な地に足を踏み入れた典型的なサラリーマンだ。だが彼自身、過去の戦争体験によるトラウマを抱えており、夜な夜な悪夢を見ては汗だくで目覚める。そんな彼にとってこの出張は、企業戦士としての出世コースの大チャンスであると同時に、精神的に壊れてしまうかもしれない恐怖と隣り合わせでもある。

一方、“鬼太郎の父”という存在がまた興味深い。この男は妻を探すためにやってきたというが、明らかに人間離れした力や雰囲気を持っている。最初は飄々とした言動で不気味な笑みを浮かべるが、いざとなると驚くほど強靭で、妖怪をバッタバッタと倒す。しかも、人間と同じように感情を揺さぶられる瞬間もあり、最愛の妻に会いたいという切実な思いがにじみ出るシーンには思わず胸が締め付けられる。

そして肝心の龍賀一族とその周辺人物である。長女・乙米や三女・庚子などが繰り広げる醜い後継争いは見応え十分で、もう少しでも気を抜くと誰が誰を陥れようとしているのか分からなくなるほど複雑だ。恋愛感情すら血縁や家の存続のために歪んだ形で利用されるのを見せつけられると、人間の欲望がどれほど恐ろしいかがひしひしと伝わってくる。

中でも衝撃的だったのは“沙代”という少女の運命だ。龍賀一族の血を引きながらも、東京への漠然とした憧れを口にする健気な少女だが、実は祖父である時貞の手によって強制的に子孫を残す道具にされそうになっていた。母親さえも「当主様の子を身籠もることは名誉」と言わんばかりで、外から見ると到底正気の沙汰ではない。近親相姦の闇と、権力の前には躊躇なく子供さえ差し出す醜悪さに吐き気を覚えるが、そこで終わらないのがこの作品の凄まじいところだ。

結果、沙代は深い怨念に取り憑かれ、完全に理性を失って暴走し、一族の人間を次々に葬り去る。ここで繰り広げられる惨劇は、アニメとは思えないほどグロテスクだ。血が飛び散り、切断された首や腕があたり一面に転がる様は、ホラー映画を観慣れた人でも「うわっ」と声が出るレベルではないか。しかも、そこには単に血なまぐさいだけではなく、あくまで一族が撒いた種という“因果応報”の重みが乗ってくるので、痛快というよりいたたまれない気持ちにさせられる。

さらに、時貞という当主の怪物ぶりも圧巻だ。死んでいるはずなのに、実は己の魂を孫の身体に乗り移らせて蘇るという執念。幼い少年・時弥の体を乗っ取り、あの気持ち悪い笑みをたたえたまま再び暴虐の限りを尽くす。そんな祖父が復活するなんて冗談にもほどがあると思うが、これが本編では当たり前のように展開していくのだから恐ろしい。

終盤は、まさに地獄絵図と化した哭倉村の地下で展開される。強靭な妖力を得た時貞と、それを止めようとする鬼太郎の父および水木の死闘。連鎖する殺戮に歯止めがかからず、村はほぼ壊滅状態で、もう何がどう転んでも救われないのではないかとさえ思わせる。けれども、そこに一筋の光が差すのは、やはり“人ではないもの”の存在ゆえだろう。鬼太郎の父が持つ幽霊族の血の力、そして妖怪たちの哀しさと尊厳が、この絶望の淵でかろうじて希望を繋ぎとめる。

ただし希望と言っても、作品全体がハッピーエンドに向かうわけではない。むしろ多くの人物が最期を迎え、村のあちこちに血が溜まり、後味の悪いほどの破滅を見届けたあとに、かすかに生まれる新たな命――それこそが“鬼太郎”なのだと示唆される流れが非常に衝撃的だ。終盤で描かれる赤ん坊の産声や墓場のイメージは、希望なのか恐怖なのか判別できない奇妙な余韻を残す。

その後、時系列的には後に“目玉おやじ”と呼ばれる鬼太郎の父が、己の姿を失って“あの姿”になる理由が薄っすらと語られたり、現代パートへと繋がる断片が見えてきたりする。「ゲゲゲの鬼太郎」として馴染み深い面々がひょいと姿を見せるたびに、なんとも言えない“ニヤリ”とした気持ちになる一方で、この暗すぎるエピソードゼロがあるからこそ、後のシリーズで描かれる鬼太郎と仲間たちの日常がいかに尊いものかを痛感するのだ。

作画も非常に凝っており、血の赤さや肉片の生々しさ、また昭和の風景のノスタルジーが非常に鮮明に表現されている。龍賀一族の和洋折衷の衣装や屋敷の内装はどこか映画『八つ墓村』や『犬神家の一族』のようなレトロな恐怖感を思い出させるし、それに対して東京を夢見る沙代の真っ新なワンピースが痛々しく映えるところも抜群の演出だと感じた。

声優陣の演技も声だけで感情を揺さぶってくる。特に龍賀家の当主たちの狂気じみた笑い声と、若いキャラクターたちの儚さ、鬼太郎の父の静かな語り口との対比が素晴らしい。劇中で耳を奪われるような悲鳴や、戦闘シーンで響く叫びにもまったく気を抜けず、終盤まで見入ってしまった。

この映画は血みどろのバイオレンスや近親相姦、怨念、呪術、妖怪の不気味さといった要素が詰め込まれた、なかなか人を選ぶ作品だと言える。ただし、単なるホラーやグロ表現で終わるのではなく、そこに“家族とは何なのか”や“人はなぜ罪を犯すのか”といった重いテーマが散りばめられているので、観終わったあとには独特の虚無感と同時に強い興味をそそられる。何かを糧にして乗り越える――その過程が暴力的に描かれている分、強烈なインパクトが残るのだ。

ネタバレ込みで述べれば述べるほど、この映画の真髄は“人間の欲望と尊厳、そして妖怪が象徴する異質な存在”という三者の境界線にあると感じる。昭和の日本は決して清廉潔白な時代ではなく、むしろ貧困や戦争の爪痕があちこちに残っていた。その暗部に妖怪が寄り添ったり、逆に人間の醜さと結託したりする構図が本作の核だ。だからこそ、すべて観終わった時には、一体自分がどんな世界を覗いていたのか混乱するほどの衝撃を受ける。

見どころは、ずばり“救いの少なさ”と言ってしまってもよいかもしれない。おどろおどろしい展開に目を覆いつつも、最後までスクリーンから目を離せない。心底嫌悪感を抱くようなキャラクターがいる一方で、徹底的な悪を倒したあとの虚無感が、“鬼太郎誕生”への期待と相俟って奇妙な感動へと変わっていく。これこそ、この作品がただの外伝で終わらず、深く記憶に刻まれる要因だと思う。

個人的には「知っているつもりだった鬼太郎の世界が全く別物に感じられた」と言っても過言ではない衝撃を受けた。重々しい歴史背景や人間の情念を吸い込んだ妖怪たちが暴れることで、“ゲゲゲ”というコミカルな響きをも飲み込む狂気が生まれているのが本作の魅力ではないだろうか。決して気軽に薦められる作品ではないが、一度観ると忘れられない濃厚な時間を過ごせることは保証できる。

映画「鬼太郎誕生 ゲゲゲの謎」はこんな人にオススメ!

第一に、ダークなストーリーやグロテスクな描写が好きな人にはうってつけだ。血や殺戮のシーンが苦手でなければ、昭和の封建社会を舞台にした息苦しい人間ドラマと妖怪の不思議が融合した世界観を存分に楽しめるだろう。第二に、「ゲゲゲの鬼太郎」をある程度知っているファンや、作者・水木しげる先生の作品世界に惹かれている人にも刺さるはずだ。想像以上にシリアスな展開が続くため、普段のシリーズとはまるで色合いが異なるが、だからこそシリーズを深堀りしたい人には見逃せない前日譚と言える。

さらに、戦後日本の独特の空気感を再現した映像美や、古い邦画を彷彿とさせる雰囲気が好きな人にも向いている。老舗旅館や田舎の風景、そしてタバコの煙が満ちるオフィスや夜行列車の映像にはどこか懐かしいものを感じる反面、そこにまとわりつく怨念や血の臭いが常に不穏な空気を作り出している。最後に、重苦しいテーマを扱う作品でも構わないという方であれば、この凄惨な物語の先にある“新たな一歩”にきっと興味をそそられるだろう。観終わった後に自分の中でいろいろと考察し、しばらく思いを巡らせたいタイプの人には、まさにうってつけの映画である。

まとめ

「鬼太郎誕生 ゲゲゲの謎」は、国民的アニメのエピソードゼロというだけでは語り尽くせないほど、昭和の闇や人間の欲望、そして妖怪の不気味さを生々しく描いた強烈な作品だ。観終わった直後には重い空気に押しつぶされそうになるが、振り返ってみれば、そこに微かな光やキャラクターの切なる思いが確かに存在しており、そのギャップが不思議な余韻を残す。

血塗れの描写や近親相姦など、刺激の強い要素が散りばめられているため観る人を選ぶ点は否めない。だが、鬼太郎の世界観をここまでディープに堀り下げ、根源的な“恐怖”と“救い”を同居させた作品は珍しく、だからこそ多くの観客の記憶に残っているのだろう。今後のシリーズを新たな視点で楽しむために、または純粋に昭和の怪奇譚として味わうためにも、一度は体験しておいて損のない一本だと感じる。