映画「湖の女たち」の感想・レビューをネタバレ込みで紹介!

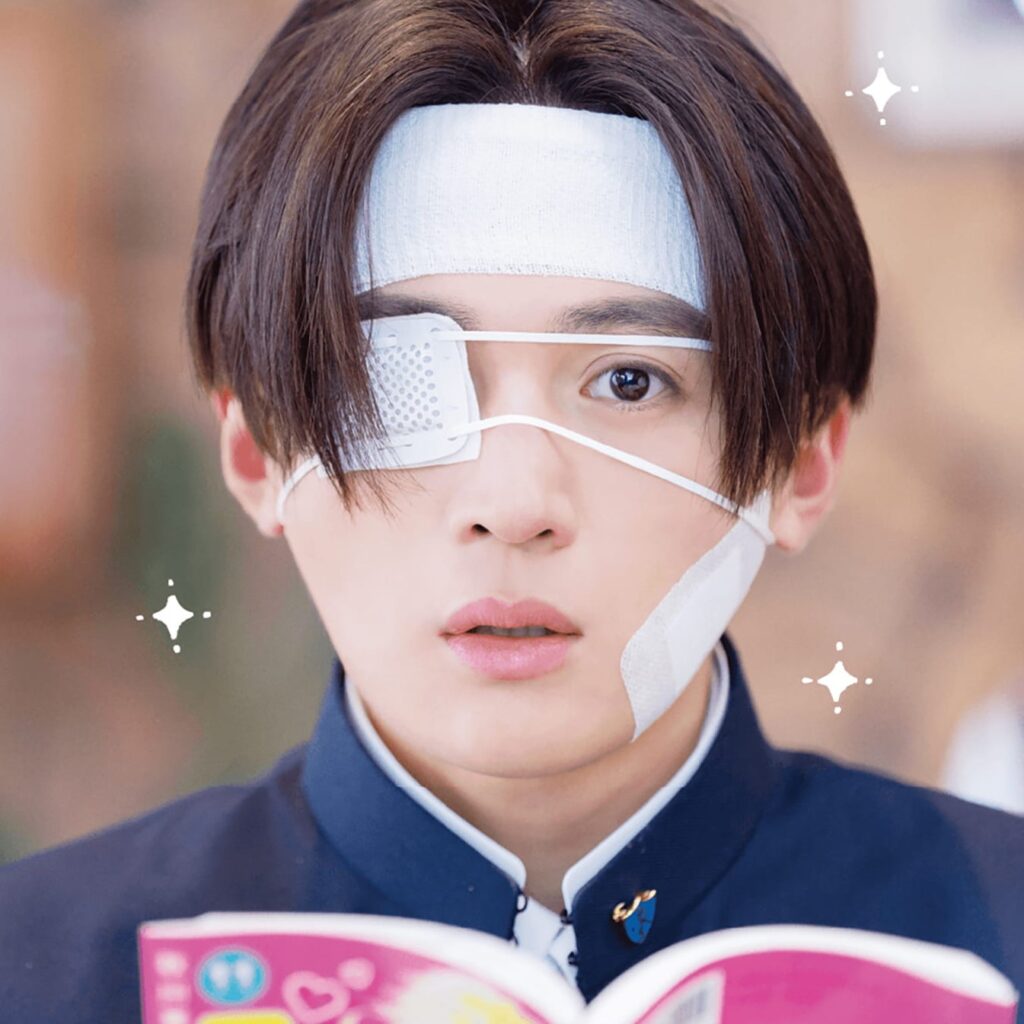

まず事実関係を軽くおさらいだ。本作は吉田修一の同名小説を、『日日是好日』『MOTHER マザー』の大森立嗣が映画化。福士蒼汰と松本まりかが危うい関係に落ちていく若手刑事と介護士を軸に、浅野忠信らが絡む群像劇である。舞台は湖畔の介護施設。100歳の老人の死から導火線に火がつき、事件は思いもよらぬ方向へ転がる。2024年5月17日公開、141分。ここまでは押さえておきたい。

では何が面白いのか。ひと言でいえば「欲望に触れた人間がどこまで壊れるか」を丁寧に、しかも容赦なく見せ切るところだ。湖の底に沈んだ澱のようなものを、カメラは執拗にすくい上げる。気持ちのいい清流ではないが、目が離せない濁流である。

物語は犯罪捜査の形を取りつつ、恋愛劇、職場劇、記者の取材記、地方の閉塞ドラマと、複数のジャンルを横断する。にもかかわらず、福士蒼汰と松本まりかの線が常に磁石のN極とS極のように中心を引き締める。二人が近づくたび、画面の酸素が薄くなる感覚がある。

そして「湖の女たち」というタイトルの肝。ここには単なる犯人探しでは済まない、戦後日本の影や薬害の記憶、さらには旧満州に連なる暗部への視線が忍ばされている。派手に叫ばず、静かに胸ぐらをつかむ提示の仕方がうまい。原作側の要素として提示されている歴史の影が、映画でも低音で響く。

映画「湖の女たち」の個人的評価

評価: ★★★☆☆

映画「湖の女たち」の感想・レビュー(ネタバレあり)

湖畔の介護施設で起きた「100歳の老人死亡事件」から物語は始まる。事故か他殺か、という入口はオーソドックスだが、すぐに観客は階段を踏み外す。捜査線上に浮かぶ介護士・豊田佳代(松本まりか)と、取調べを担当する濱中圭介(福士蒼汰)の間に、常識の綻びのような空気が生まれるからだ。圭介の視線はプロとしての距離を越え、佳代の瞳もまた、どこかでそれを受け入れてしまう。ここで「湖の女たち」は倫理と生々しさの境界線を踏み越える。

福士蒼汰は「正義の若手刑事」という安全地帯を自ら焼き払う。彼の圭介は優等生っぽく入ってくるが、熱が上がると急に手つきが荒れる。自分の欲に驚いているのは本人なのに、踊りだす足は止まらない。松本まりかの佳代は、被疑者としての脆さと、相手を試すような眼差しの二重奏。二人の会話には「思っていることを言っていない成分」が多く、行間の圧がすごい。これが本作の中毒性の主成分だ。

浅野忠信が演じるベテラン刑事・伊佐美は、圭介の暴走にブレーキをかける役回りだが、彼自身もまた過去の傷にささくれている。正義は均一ではない、という現実が、伊佐美の背中に染みついている。現場で長く汗をかいた人間の匂いがして、ありがちな「便利な上司」像に落ちないのが好ましい。こうして「湖の女たち」は、三者三様の揺れで画面を満たす。

構成は多層だ。刑事パート、施設関係者の証言、週刊誌記者の取材線、そして湖が飲み込んできた歴史の影。切り替えが多い分、観客は多少の段差を感じるかもしれない。だが段差があるからこそ、足裏で物語の質感を確かめられる。平坦な舗道より、凸凹の山道のほうが風景は面白い。そういうタイプの映画だ。

撮影は陰影のコントラストが強め。昼の湖はやけに白く、夜の水面は墨のように黒い。この白黒の落差が、登場人物の内面の振れ幅と呼応して見える。照明は必要最低限で、暗がりの余白に観客の想像を呼び込む。過剰な演出を控えるから、ある瞬間の小さな触れ合いがやたら刺さる。

音の設計も効いている。水音、靴音、ドアの軋み、呼吸。派手な音楽で煽らない分、現場の湿度が伝わる。ときどき流れるメロディが、むしろ罪悪感を包む毛布のように働くのが憎い。音楽が「慰め」になるとき、人は簡単に堕ちる。映画はそれをよく知っている。

さて、ネタバレに踏み込む。老人の死の背景を掘るほどに、現在の事件は過去の罪に接続される。薬害の隠蔽、戦地での非道な行為の痕。善悪の線引きが曖昧な泥の中で、人々は今日を生きるしかない。「湖の女たち」が提示するのは、犯人当てよりも「自分はどこまで目を逸らしてきたか」という問いである。

圭介と佳代の関係は、愛というには乱暴で、依存というには弱すぎる。穴の空いたコップで水を回し飲みしているようなものだ。喉は潤うのに、手のひらはずぶ濡れになる。二人に救いを見出すのは難しいが、理解はできる。その理解がまた観客を不快にさせ、同時に目を離せなくさせる。やれやれ、こちらだって清廉潔白ではない。

「湖の女たち」というタイトルは、被害者も容疑者も記者も、さらには過去の亡霊のような女性たちも巻き込む広さを持つ。彼女たちの周囲には常に水がある。水は洗い流すが、同時に沈めもする。表層は輝き、底は澱む。映画は湖のメタファーを安直に振り回さないが、シーンの配置そのものがそれを示している。

群像劇として見ると、サブキャラの描き分けはおおむね良好。施設のスタッフ、家族、地元の人々。それぞれが少ない登場時間で輪郭をつかませる。ただし終盤に向けて情報が雪だるま式に増えるため、142分弱の尺でも息切れする観客は出るだろう。ここが★三つ評価の主な理由だ。詰め込みの豊かさと、消化の難しさは裏表である。

大森立嗣の演出は、突如として暴力や欲情の温度を上げる。その温度差がドラマの振幅を生む一方で、観る側の体温調整を試す。画面の「間」を長く取る場面では、役者の呼吸が聞こえ、視線の揺れが伝染する。福士蒼汰の頬の筋肉が一瞬ピクリと動いたとき、こちらも胸のどこかがピクリと反応する。そういう映画だ。

脚本面では、記者パートの扱いに意見が割れそうだ。社会的な線と性愛の線のバランスが時折カクつく。とはいえ、社会派成分があるから単なる情事の物語で終わらない。逆に情事の粘度があるから、社会派の説教臭さが薄まる。相殺ではなく相互補完、と私は受け取った。

「湖の女たち」は犯人の正体そのものより、そこに至る関係の歪みと、蓄積してきた無数の見て見ぬふりを暴く。誰かひとりを裁いて終わり、という出口が用意されていない。だから後味は苦いが、安っぽい甘味料は要らないという人にはご馳走だろう。映画の外に出ても、ふとした拍子に湖面の黒が脳裏に浮かぶ。そういう後引きの強さがある。

福士蒼汰は、好青年の皮を裏返して見せた。松本まりかは、傷だらけの笑みで観客の同情を奪い、同時に距離を置かせる。浅野忠信は、正義と諦観の中間に立つ男を骨太に支える。この三角形が常に緊張しているから、話が横に広がっても、焦点がぼけない。キャスティングの勝利と言っていい。

総じて「湖の女たち」は、湖に石を投げ込む映画である。ぽちゃん、ではなく、ぼとん。重く沈んでいく音がする。水面には同心円の波紋が生まれ、見終わった後もしばらく消えない。娯楽の軽やかさを全面に期待すると肩透かしだが、人間の濁りと向き合う覚悟があるなら、十分に見応えがある。私は★三つ、しかし記憶には深く沈む、その種の一本だ。

映画「湖の女たち」はこんな人にオススメ!

人間の「見たくない面」も含めてドラマを味わいたい人。犯罪の謎解き一本勝負よりも、関係性のほつれや倫理の揺れに興味があるなら「湖の女たち」は刺さるはずだ。

役者の呼吸で物語を進めるタイプが好きな人。福士蒼汰、松本まりか、浅野忠信の三人が作るテンションを浴びたい人には、上映後の疲労感ごとご馳走になる。芝居でお腹いっぱいになりたいなら「湖の女たち」。

社会派の匂いと官能のぬめり、その両方に耐性がある人。薬害や過去の罪の影をスルーせず、同時に男女の濃度にも向き合いたい人には適している。軽く流し見するより、腰を据えて向き合うのが吉だ。

映像と音の設計に敏感な人。暗がりの余白、音の間合い、湖面の白黒の落差といった表現に目がいくタイプなら、細部の手触りを楽しめる。画面の湿度を感じたい人に向いている。

結末のスッキリ感より、余韻の長さを好む人。誰かをスケープゴートにして万事解決、という物語に飽きているなら、「湖の女たち」の重い波紋は心地よい痛みになるだろう。

まとめ

「湖の女たち」は、事件の真相と人の欲望を同じ湖に投げ込む作品だ。水は澄まず、しかし目が離せない。

福士蒼汰と松本まりかの危うい距離感、浅野忠信の渋みが、中盤以降の濁流を引き受ける。キャストの熱が、作品の重さを正面から支える。

情報量の多さや構成の段差に不満は残るものの、暗部に手を突っ込む誠実さは貴重だ。軽口で飲み込めない苦みが、むしろ後を引く。

総評は★三つ。だが「忘れられない三つ」である。湖面に投げた石は沈みきっても、波紋は観客の胸で続いていく。