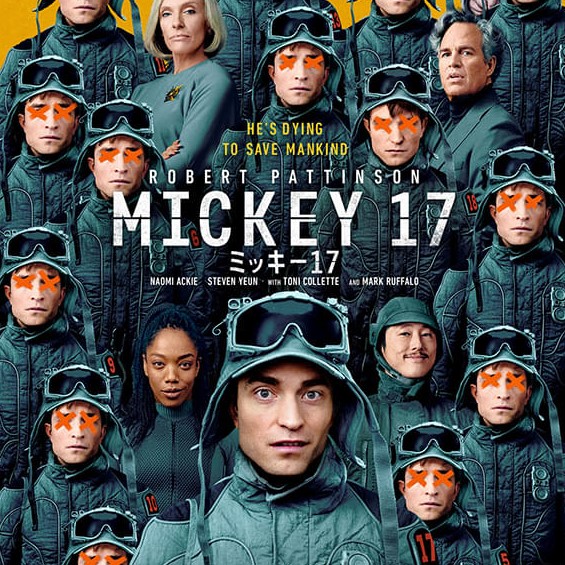

映画「ミッキー17」の感想・レビューをネタバレ込みで紹介!

さて、ロバート・パティンソンが主演すると聞いただけで胸が高鳴るのは私だけではないだろう。今回の新作は遠い宇宙を舞台に、何度でも“よみがえる”という奇妙な運命を背負った男の物語である。すでに一部では話題沸騰で、劇場に足を運んだ人から熱狂的な称賛の声を耳にしている。その背景には、監督ポン・ジュノならではの刺激的な演出と、どこか人間臭い登場人物たちの駆け引きがあるのだろう。

私も実際に劇場で鑑賞し、映画ファンの端くれとして強烈なインパクトを感じた。ここからは物語の核心に触れつつ、その魅力を語り尽くしていくつもりだが、覚悟はよろしいだろうか?すべての真相を知ったあとも、あなたはこの作品の深みから簡単に抜け出せなくなるかもしれない。さらに言うなら、主人公がたどる数奇な運命は意外な笑いどころを含みつつ、社会への鋭い皮肉を投げかけてくる。

この先は未見の方にはショッキングな内容もあるかもしれない。ネタバレ上等で知りたい方はどうぞ最後までお付き合いいただきたい。とはいえ、この物語に潜む深いテーマは、一筋縄では語れない。その衝撃を存分に味わうか、あるいは背を向けるか、決めるのはあなた次第である。

映画「ミッキー17」の個人的評価

評価: ★★★☆☆

映画「ミッキー17」の感想・レビュー(ネタバレあり)

主人公は幾度となく死と再生を繰り返す存在でありながら、ただの不死身ヒーローというわけではない。そもそも彼の立場は、植民地開拓の過酷な作業を担わされる「使い捨て要員」というものだ。実験台にされたり、危険な任務に送り込まれたり、ある意味で一番損な役回りを押しつけられている。それでも再生できるから大丈夫だろう、と周囲にあしらわれるさまは、どうにも理不尽極まりない。だが悲壮感ばかりが漂うわけではなく、むしろ彼の周囲には軽妙なやり取りや、ちょっとした突拍子もないやり方で危機を回避するシーンが散りばめられている。そこに、この映画独特の痛烈な味わいが感じられるのだ。

まず特筆すべきは、ロバート・パティンソンが演じる主人公のキャラクター像である。彼は過去の失敗から逃れるために宇宙へ旅立ち、その先で更なる苦難に立ち向かう羽目になる。見ようによっては「巻き込まれ系」の典型かもしれないが、そこに加わる人間臭い悩みが絶妙なのだ。時には生まれ変わることへの恐怖に震え、時には同じ顔を持つ“もう一人の自分”に振り回される。ほぼ同じ肉体なのに性格が微妙に違うというのも奇妙であり、そのズレが物語に妙な緊張感を加えている。あるときは優しい一面を見せたかと思うと、次の瞬間には大胆不敵な行動に出るなど、複数の自分が入り乱れる光景は意外な面白さを提供してくれる。

監督ポン・ジュノの作品を振り返ると、『パラサイト』や『スノーピアサー』など、社会のひずみを描く手腕が際立っている。本作でも、未来の宇宙に飛んだはずが、結局は地球社会の縮図が繰り広げられている点がおかしみの源泉だ。地位の高い者が威圧的な態度をとり、実験材料になる者は人格すら無視される。ひとたび危険が訪れれば、誰かを犠牲にしようという考えが当たり前のように浮上する。そこへ植民地の先住生物という未知の存在が絡むことで、宇宙の広大さと人間の強欲さが対比される仕掛けになっている。

しかし、ただ暗いだけで終わらないのが特徴だ。個性的な研究者や仲間たちが主人公を取り巻き、時にとんでもない発想で困難を突破しようとする。その様子は斜に構えて見れば滑稽だが、当人たちは大まじめだからこそ、かえって笑いがこみ上げる。たとえば“人体プリンタ”という機械に投げ込まれる素材を想像すると、食欲をそそらないどころか生理的に拒否反応が出そうだが、この世界観ではそれが当たり前のシステムとして受け入れられている。使い捨て要員の主人公も、死ねば同じ肉体がまた出てくるのだから文句なし、と言わんばかりだ。しかし死ぬ瞬間だけは痛みも恐怖もちゃんとあるわけで、その矛盾が彼の苦悩をリアルに浮かび上がらせている。

そしてもう一つ興味深いのが、先住生物クリーパーとの関係である。見た目は恐ろしいが、彼らにも彼らなりの文化や思考があると示唆される点が衝撃的だ。人間側は最初、彼らを単なる脅威としか捉えず、時には研究のためにサンプルとして捕らえようとさえする。ところが実は彼らもコミュニケーション能力を持ち、仲間を傷つけられれば当たり前に怒りをあらわにする。さらには“ママ”という巨大個体の存在がストーリー上、重要な転機をもたらすのが見どころである。戦いか、和解か。主人公がどのように状況を変えていくかは作品の最大の魅力の一つだ。

物語の終盤には、主人公が「二人」存在するという前代未聞の騒動が大々的に展開する。同じ記憶をベースにしつつも違う行動を選び取るもう一人は、もはや別人と言っていいほどの大胆さを発揮する。そこには心理的対立だけでなく、物理的にも衝突が起きるのでハラハラするのは間違いない。しかも、その二人の存在が人類社会のルールに違反しているがゆえに、まるで駆け引きの材料にされてしまう展開が待っている。誰が裏切り、誰が味方になるのかというサスペンスが強まる一方で、“自分同士のバトル”という荒唐無稽なシチュエーションは、観客の想像力を刺激するだろう。

一方で、指導者マーシャルとその周囲のキャラクターたちが持つ権力志向は、人間の嫌な部分を明確に切り取っている。崇拝される立場の者ほど、自分の利益のためなら他者の命を軽く扱う。自分の地位を守るためにはどんな手段も辞さない、という現実さながらの光景が宇宙船の中で繰り返される。その残酷さがクローズアップされるたびに、主人公の立場がいかに危ういかが伝わってくるのだ。権力にしがみつく人々は、やがて先住生物すら自分たちの道具にしようと企むが、そこにこそ破滅の芽が潜んでいるように思えてならない。

恋愛要素もまた独特だ。主人公が愛する相手は、彼の特殊な境遇を理解しているようで理解していない。自分と同じ顔が複数ある状況で、心も揺れ動くだろう。さらに、仲間として行動を共にする他のメンバーとの関係性も複雑に絡み合い、時には嫉妬や疑念が渦巻く。宇宙や未来技術を扱った壮大な物語でありながら、その根底にはとても人間的な感情がしっかりと描かれているのだ。

特撮や映像表現の面にも触れておきたい。本作では氷の惑星や宇宙船の内部など、どこを切り取っても息をのむような景観が広がっている。暗く冷たい氷の世界の下では、生き物がうごめく。そいつらの造形や動きは非常にリアルでありながら、どこか不思議な神秘性をたたえている。映像技術の高さとともに、監督の“見せ方”のうまさが際立つところである。スリリングなアクションシーンや、思わず笑ってしまうような小ネタも視覚的に盛り込まれ、メリハリの効いた展開に最後まで引き込まれるはずだ。

一方的に進む近未来のテクノロジーが抱える闇も鋭く浮き彫りになる。人体プリンタや記憶のバックアップは、劇中では当たり前のシステムとして扱われるが、その裏には必ずコストや危険が存在する。保管されている記憶が誤ってインプットされれば、全く別の人格が生まれかねないし、再生の工程で些細なエラーが起きれば大惨事になる。さらに、主人公のような立場の者がいるからこそ成立しているという現実は、社会の犠牲者を暗に示唆しているかのようだ。死んでも蘇るから大丈夫、という理屈がまかり通るのは、どこかおかしい。再生される当人からすれば、その度に命を捨てる苦痛を味わうのだからたまったものではないだろう。そこには紛れもない悲哀が潜んでいる。

かといって、まるで鬱屈した作品かというとそうでもない。繰り返すが、本作には軽妙さと痛快さがほどよくブレンドされている。一筋縄ではいかない人間模様や、先住生物とのギリギリの対話、そしてちょっとした笑いが生まれる会話劇など、刺激的な要素がてんこ盛りだ。全編を通して漂う風刺的な視点は、観客に「ああ、人間ってこんなにおかしくて哀れなんだな」と気づかせる仕組みになっているように思う。

クライマックスはまさに圧巻である。同じ顔をした主人公が別々に行動し、思惑が絡み合う中で先住生物の巨大個体が姿を見せる。目の前に迫る絶体絶命の危機、そして外部から襲いくる不条理――このままでは文明ごと滅びかねないという緊迫感が高まるにつれ、観る者は心のどこかで「本当に平和的な着地点はあるのか?」と不安になるかもしれない。だが、そこはさすがに手練れの監督である。あっと驚く展開で、人間と異星の生物が意外な形で互いを理解し合う可能性を示唆してみせる。もちろん、ストレートにハッピーな結末というわけではなく、残酷な代償や後味の苦さも合わせて見せつけるため、物語を閉じたあともしばらく頭の中で反芻し続けることになるだろう。

これは“生と死”を繰り返す主人公の視点を通じて、人間の欲望や弱さ、そして社会構造の歪みをまざまざと突き付ける作品だ。だが、そのテーマをただ重苦しく描くだけでなく、奇妙なまでに軽快な空気感を織り交ぜているからこそ、強い印象を残すのだと感じる。しんどい要素がありながらも、なぜか目が離せなくなる魔力がある。観客にとっては、「こんな過酷な運命はまっぴらだ」と思いつつも、つい先を見たくなる不思議な感情を呼び起こすはずだ。

いくつもの死を経験しながら、主人公は少しずつ成長していく。自分の存在をないがしろにする周囲とどう対峙していくのか。そして、もう一人の自分にどう向き合うのか。想像を超えるスケールの中に、普遍的な人間ドラマがしっかりと溶け込んでいるからこそ、ただのSFとは一線を画していると言えよう。ポン・ジュノ監督の真骨頂ともいえるテーマ性を、ロバート・パティンソンが体当たりで体現している点にも拍手を送りたい。奇抜さの奥にある問題提起は見逃せないポイントである。

本作を観終えて強く思うのは、「人間らしさとは何か」という問いだ。一度死んでもバックアップがあるから平気という発想は、技術が発達すればいずれ現実になってしまうかもしれない。そこに倫理的な問題はないのか、コピー同士で衝突したらどうなるのか――考え始めると底なしのテーマだ。だからこそ、この作品はエンターテインメントでありながら、深い示唆を含んでいる。死を軽んじる社会は本当に進歩的なのか、使い捨て前提の価値観が人間の尊厳を下げはしないか。そういった疑問を抱きつつ、観客は笑いと緊張感のジェットコースターに乗せられるわけである。

実のところ、本作の独特な作風は好みが分かれるだろう。重いテーマを扱いつつも軽快なノリが挟まれ、またSF的な設定が好きな人にはたまらないが、苦手な人には奇妙に映るかもしれない。だが、その割り切れなさこそが魅力だと思う。完全にしんみりするわけでも、完全に浮ついているわけでもない独自の世界観が、本作を唯一無二の存在にしている。観終わったあと、上映時間の長さを全く感じさせない濃厚な体験に、きっと満足感を味わうことだろう。

もしも複数の自分が同時に存在し、誰が本当の“自分”か分からなくなったらどうするか――そんな問いを想像するだけで背筋が寒くなるし、同時に笑ってしまいそうにもなる。まさにここがこの作品の神髄ではないかと思う。人が人であるための軸がぐらついたとき、意外な選択や行動が飛び出す。その一方で、不思議な連帯感や救いも芽生えるから侮れない。死んでも死んでも明日が来るという奇妙な世界で、果たして主人公が最後につかむのは自由か、それとも新たな束縛か。そんなことをぐるぐる考えさせられながら、エンドロールを迎えたときにはなんとも言えない満足と切なさが同居していた。

この映画は娯楽と深淵のあわいに落とし込まれた快作だと断言したい。監督特有の社会批判が満載でありながら、常に新鮮な驚きと刺激がある。ロバート・パティンソンの怪演も見逃せないし、先住生物の存在感も強烈だ。異色のSFを求める人にはもちろん、大きなテーマに挑む物語が好きな人にもぜひ挑戦してもらいたい。人生のもろさや尊厳の意味を、宇宙スケールで笑い飛ばしながら考えさせられる秀逸な一作だと思う。

なお、鑑賞後に振り返ると、死や再生といった重いモチーフを扱っているにもかかわらず、全体にはある種の軽さも感じられるのが面白いところだ。これは決して真剣味が足りないという意味ではなく、むしろ視点を変えれば世界は理不尽だけれど笑える部分もあるという、人間的なバランス感覚を示しているのだろう。大げさに言えば、生きることの矛盾と切なさを抱えながらも、それでも進んでいく強さを描いているようにも思える。

こうした多面的な魅力を持つ本作は、ちょっと風変わりなSFとして楽しむこともできれば、社会批判の鋭さを味わうこともできる。ほぼ二時間の上映中、一度として飽きる暇がない内容になっているので、映画館での時間を存分に満喫してほしい。死が終わりではない世界を覗き見することで、自分自身の生き方を再確認するきっかけになるかもしれない。

この物語は未来の宇宙を舞台にしながら、私たちが生きる現代社会の縮図を皮肉に描き出しているとも言える。何度でも作り直せる身体に頼る一方、肝心の心は揺れ続けるという構図が、人間の弱さと可笑しみを際立たせているのだ。観終わったあと、もし自分が同じ立場ならばどう行動するのか、と考えてみるのも一興である。死がゴールではない世界を描くからこそ、生命の重みを改めて噛み締める作品といえよう。

映画「ミッキー17」はこんな人にオススメ!

この作品をすすめたいのは、まずはSF要素に魅力を感じる人だ。人体の再生や惑星の未知生物など、未来的な設定をワクワクしながら受け止められるなら、大いに楽しめるだろう。とはいえ単なるスペースオペラではなく、社会や人間関係のひずみをガツンと見せてくるので、考察好きにも向いている。突拍子もないシーンと深いテーマの絶妙な混ざり具合を堪能するには、先入観を捨てて臨むのが一番だ。

ブラックな風刺や皮肉を含む物語が好みの方にもぴったりである。権力を振りかざす者と、使い捨てられる存在との対比はあからさまだが、だからこそ笑いと苦味が同時に押し寄せる。ダークな題材でも「どこか面白く見られるポイント」を探せる人には、とびきりの刺激となるはずだ。さらに、人と異形の生命体がいがみ合いながらも、わずかな共通点を見出す展開に心動かされるタイプにもおすすめしたい。つまりは、好奇心旺盛で少し独特な味わいを楽しめる人ほど、深くハマるだろう。

死と再生の繰り返しというワードに興味を抱く方や、自分ならどう選択するか想像するのが好きな方も要チェックだ。重く考え込む要素と、軽快に笑える箇所が同居する奇妙な構成に惹かれるなら、きっと満足度は高い。最後に、とことん予測不能なストーリーを欲している方こそ、ぜひ本作に挑んでいただきたい。枠に収まらないエンターテインメントが好きな人ほど、観終わったあとに「これは一筋縄では語れないぞ」と思わされるはずである。

さらに、登場人物の駆け引きを深読みしたり、人間の浅ましさと優しさがせめぎ合う様子に目を凝らすのが好きな人にも合うだろう。特に、同じ顔を持つ者同士の摩擦や、その周辺人物が示す複雑な感情は観る者の妄想を掻き立てる。頭を使いながらも、痛快なやり取りに吹き出してしまう瞬間があるため、堅苦しさとは無縁である。そんなギャップこそが、この作品の最大の魅力かもしれない。

まとめ

振り返ってみると、本作は死と再生のループが前面に押し出されながらも、そこを起点に人間の業や社会の構造を深く探る一種の寓話になっていると感じる。生まれ変わるたびに先送りされる苦悩や、同じ顔同士の火花が散るトラブルは、突飛なようでいて本質的には私たちが日常で向き合う問題の延長線にある。荒唐無稽な未来世界を描きながら、その中で繰り広げられる愛憎や駆け引きは生々しく、観る者の胸に鋭く突き刺さるのだ。

そして、ふとしたきっかけで仲間や異種生命体と心を通わせるシーンに訪れる一瞬のやすらぎこそ、この作品が放つ妙な魅力の源泉といえる。終盤にかけて積み上がる緊張を見届け、最後の一歩を踏み出す瞬間、誰もが「命は一度きりではない」と思う安易さと「だからこそ一度きりの重み」が交差する不思議な感覚を味わうだろう。

本作は、観客を笑わせつつも鋭い針を忍ばせ、壮大なエンターテインメントの幕間に私たち自身を問いただす要素を差し込んでくる。誰もが抱えがちな不安や希望を、宇宙の果てと複数の同一存在という奇抜な舞台装置の中で描き出すからこそ、そのメッセージは強烈だ。総括すると、とびきり刺激的なSF作品でありながら、鏡のようにこちらの姿を反射してくる奥深いドラマでもある。