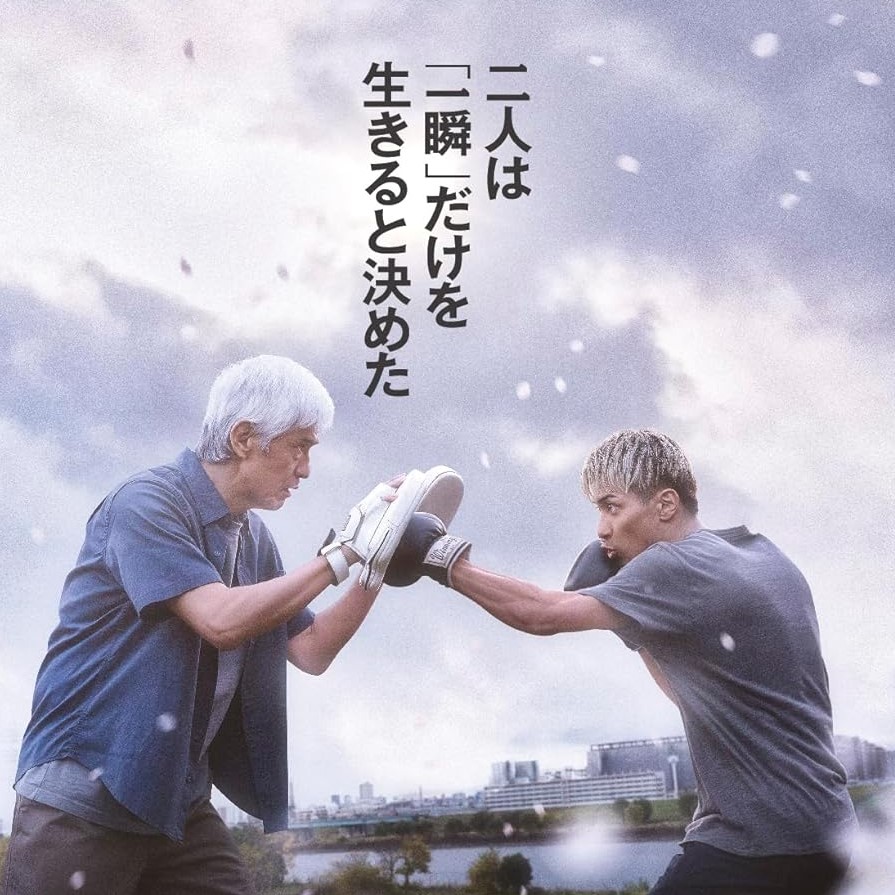

映画「こんにちは、母さん」の感想・レビューをネタバレ込みで紹介!

まず、タイトルを見た瞬間は「下町人情あふれるほのぼの映画かな?」と思いきや、実際に観てみると色々と衝撃が待ち受けていた。とにかく主演の吉永小百合が元気すぎるし、母親の恋だの息子の職場トラブルだの、なかなかの盛り盛り具合である。ストーリーが進むたびに意外性が顔を出すため、想像していたものとは違う下町ドラマが楽しめた印象だ。

さらに、大泉洋演じる主人公は会社人事部長として日々追い詰められており、職場の揉め事や自分の家庭問題に翻弄される姿は妙に生々しくてリアル。そんな息子を傍目に、母さんは恋愛に気合い十分。こっちは「ちょっと待ってくれよ…」とツッコミたくもなる展開だが、観終わる頃にはなぜか納得してしまうのが不思議なところだ。作品を通じて、家族や仲間同士のつながり、立ち止まらずに先へ進む勇気のようなものがしみじみ伝わってくる。では、ここからさらに深堀りしていこうと思う。

映画「こんにちは、母さん」の個人的評価

評価:★★★★☆

映画「こんにちは、母さん」の感想・レビュー(ネタバレあり)

本作を観る前は「山田洋次監督らしい下町人情ドラマだろう」と軽く構えていたが、実際のところは “家族の再生物語” の中にさまざまな人生模様が詰まっていて、予想以上に意外な展開だった。まず目立つのは、大泉洋が演じる主人公・昭夫の肩にのしかかる現代社会のストレスである。大企業の人事部長として部下や上司との板挟みに苦しみ、さらには妻との離婚問題、大学生の娘との距離感に悩まされている。仕事と家族の両方から強烈なプレッシャーが押し寄せてきて、思わず「そりゃ大変だよ…」と同情したくなる。そんな状態で久しぶりに実家へ帰ったら、割烹着姿がトレードマークだったはずの母さんが若々しい装いで元気に動き回っていたのだから、昭夫にとっては驚愕の光景だ。

しかも母さんが情熱を傾けているのは、ただのボランティア活動にとどまらない。ボランティアの仲間との連携、そして寺尾聰扮する宣教師への淡い恋心まであるのだから、昭夫は「もう自分の悩みだけでも手一杯なのに、母さんが恋をしてるってどういうこと?」と途方に暮れてしまう。普通の感覚で考えれば、「母親が新たな一歩を踏み出しているなら温かく見守ろう」となるだろうが、昭夫がそこまでの余裕を持てないほど追いつめられているところがポイントだ。むしろ観客としては、母さんに対して「ガンガン楽しんでくれ!」と応援したくなるが、同時に昭夫に対しても「まあそうなるよね…」と理解してしまう複雑さがある。

下町情緒を感じさせる向島が舞台にはなっているが、昔気質の人間関係にどっぷり浸かるような物語ではない。もちろん昔ながらの商店や花街、相撲部屋など、伝統を残している光景は随所に登場するが、そこに暮らす人たちは令和に生きる現代人である。仕事や家族関係で行き詰まったり、離婚問題に悩んだり、ボランティアで抱える葛藤があったりと、誰もがそれぞれの人生の課題を抱えている。そこに昭和の “おせっかいな人情” だけを持ち込んでも物事は解決しないが、一方で人が助け合う大切さは失われていない。古いものと新しいものが混在する絶妙なバランスが、本作の魅力だと感じた。

それにしても吉永小百合演じる母さんのたくましさがすごい。高齢とは思えない活力と行動力で、ホームレス支援や地域の行事に取り組み、周囲を巻き込む力がある。しかも萩生(寺尾聰)に向ける気持ちはかなり真剣で、「青春真っ只中か」と思うほどの熱量を見せる。ある種の大胆さがある人物だが、決して場の空気を乱すわけではなく、周りに活力を与えるところが母さんのすごいところだ。とはいえ、人生経験が豊富だからこそ抱える不安や寂しさもある。萩生が北海道に戻ると言ったときの落胆ぶりは見ていて切なかったが、それでも最後には立ち直る精神力を見せてくれたのが印象的だ。

一方、昭夫は大企業の人事という役職から早期退職問題や同僚のリストラに関わり、自分自身のアイデンティティが大きく揺らいでいる。さらに別居中の妻との離婚話が進み、娘は娘で「自分の将来や大学生活に悩む若者らしい葛藤」を抱えている。そういった苦しみを背負う昭夫が、最終的に会社を辞めて母さんの元に戻る決断をするのは、ある意味大きな賭けだが、観ている側としては「やっと肩の力を抜けるだろうか」とほっとした気分にもなる。会社人生を全うすることだけが幸せではないし、一度リセットして再スタートを切ることだって選択肢としてはアリだろう。母さんが失恋で落ち込んでいたときに、昭夫が「実家に戻っていいか」と静かに聞くシーンは、本作でもっとも胸に来る場面だった。苦笑しながらも嬉しそうに頷く母さんを見て、「家族って捨てたもんじゃないな」としみじみ感じさせる。

作中では、隅田川花火大会が近づく下町のにぎわいが何度か描かれる。それがクライマックスの花火につながっていくが、この花火は単なる夏祭りの風物詩ではなく、昭夫と母さんがそれぞれの再出発を祝う象徴にもなっている。特に東京大空襲での悲劇を生き延びたホームレスのイノさんが、川を見つめながら過去を思い返すシーンは重い。戦争の辛い歴史はけっして忘れてはならないが、その体験を踏まえながら前を向いていくというメッセージも感じる。最終的には昭夫が会社を去り、母さんが失恋し、どちらも大きな変化に直面するが、それでも2人は新しい光を見ている。花火の夜に、もう一度親子で同じ屋根の下に暮らすことを決めた姿がさわやかだった。

また、本作の視点としては、母さんのラブストーリーで終わらないところが味わい深い。若者である昭夫の娘・舞が、自分の生き方について迷う描写も入るため、単なるお年寄りの元気な姿を見せるだけの映画ではなく、親子三代の変化が同時進行する。古い世代と新しい世代、それぞれが抱く悩みをぶつけ合い、ぶつかり合っても最終的には一緒に進んでいくという構造が、非常に見応えがある。決して大きなアクションシーンや派手な展開はないが、人生で直面する現実的な問題をしっかり描き、それを下町らしい人々との関わりの中で乗り越えるストーリーには説得力があった。

終盤、萩生が北海道に去り、母さんは激しく落ち込む。一方、昭夫は会社での事件がきっかけとなり、追い詰められた末に結局自ら退職を選ぶ。どちらも決してハッピーな結果ではないかもしれないが、失意の中でも前を向く強さを2人は持っている。ボロボロになっても「帰る場所がある」というのは大きな救いであり、そこには深い絆が確かに存在していた。花火を見上げる母子の笑顔には、ちょっとした苦みと希望が入り交じっていて、それこそが本作の象徴だ。大人になったはずの息子と、いつもはしっかり者の母が失敗も恥もさらけ出し、それでも「明日からまた頑張ろうか」という空気をまとっている。人情ドラマという言葉だけでは語りきれない、現代のリアルな家族模様と下町が融合した魅力的な物語であったと思う。

映画「こんにちは、母さん」はこんな人にオススメ!

まず、家族ドラマが好きな人にはたまらない作品である。親子のすれ違いに共感したり、逆に突っ込みたくなったりする場面が多々あるため、自分の身の回りの人間関係を振り返りながら観ると面白いだろう。特に、忙しく働いているうちに親との時間が減り、知らないうちに母親が新しい世界を広げていたなんて経験がある人にとっては、グサッと来る内容だと思う。

さらに、「大企業勤務」や「リストラ」「退職」といった現実的なテーマが出てくるため、ビジネスパーソンにも響くものがある。会社でのポジションや周囲との関係に苦しみ、先の見えない将来にモヤモヤしている人は、昭夫の姿に共感しつつ「自分も新しい道を探すことができるかも」と気づかされるかもしれない。

同時に、下町の温かい交流が描かれているので、地方や都会を問わず人と人との触れ合いを求めるタイプにも合うはずだ。ホームレス支援や教会のボランティアなど、社会の隙間にいる人を放っておけない性格の母さんの行動力に刺激されるかもしれない。もちろん、昭夫の娘・舞のように、「自分の将来がイメージできない」「大学が楽しくない」といった悩みを抱える若い世代にもおすすめだ。自分が暮らす環境や家族にイライラしつつも、心のどこかに優しい居場所を探しているなら、この映画が何かしらのヒントを与えてくれるのではないだろうか。

まとめ

本作は、下町を舞台にしながらも、一筋縄ではいかない現代的な問題をガッツリ描いているところが面白い。親子関係や職場トラブル、恋に悩む母親など、ちょっと詰め込みすぎでは?と思うほどエピソードが満載だが、不思議と混乱することなくスムーズに進行していくのが見事だ。しかも、それぞれの問題が表面だけで終わらず、ちゃんと心に残る形で落ち着くのだから驚かされる。

観終わる頃には、登場人物たちが過去を背負いつつも前を向く姿に、「みんなこうして生きていくんだな」としんみりしつつも元気をもらえる。家族でも何でも、本当の気持ちをぶつけ合ってこそ次のステップに進めるというメッセージが確かに感じられ、観客の背中をそっと押してくれる作品だと言えよう。