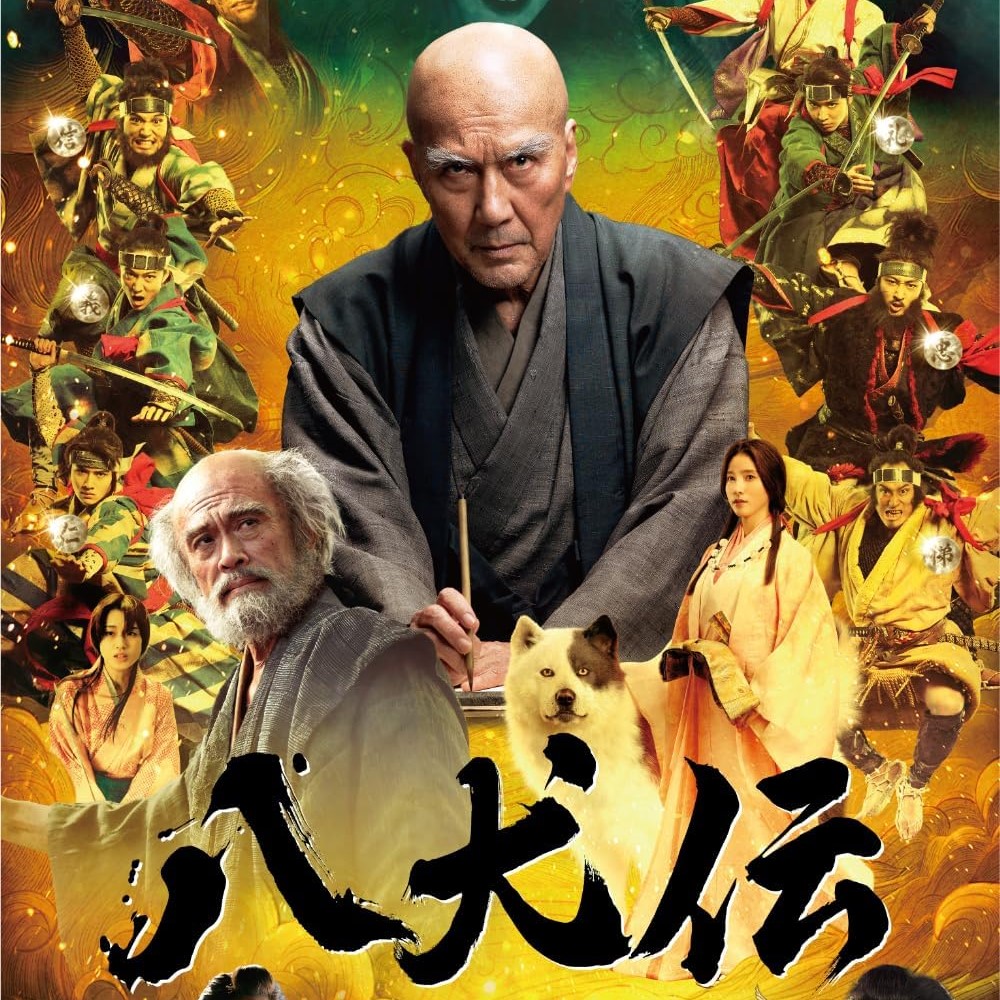

映画「身代わり忠臣蔵」の感想・レビューをネタバレ込みで紹介!

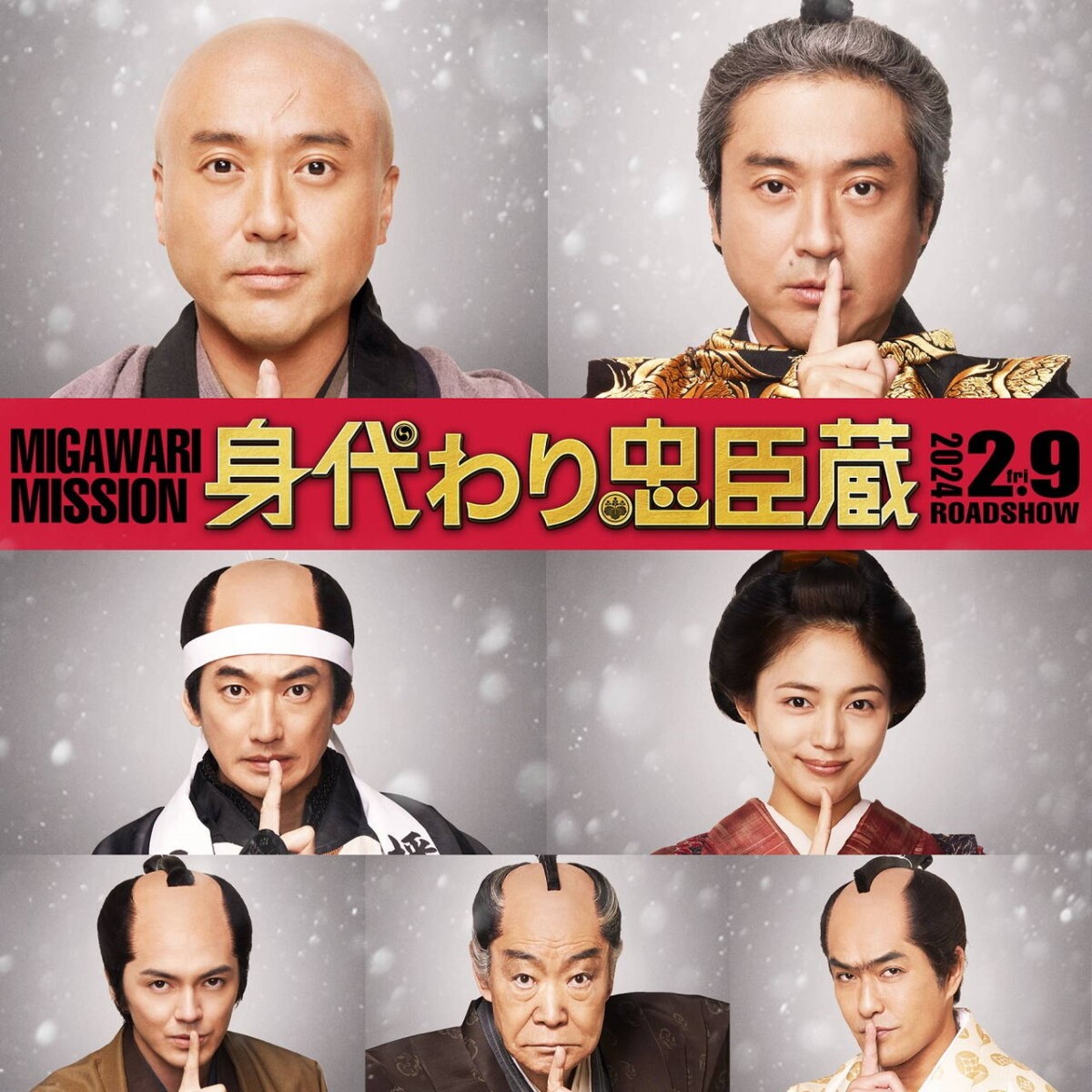

まず本作は、歴史的に有名な“忠臣蔵”の出来事を大胆にアレンジし、笑いと切なさを同時にかき立てる時代劇である。主役の吉良孝証を務めるムロツヨシは、同じく吉良上野介を二役で演じており、絶妙な表情の変化と掛け合いを堪能できる。兄弟なのに正反対の性格という設定が物語を活性化させ、さらに家臣や赤穂浪士とのやり取りがスリリングな展開をもたらすのも見どころである。

本作では、貧乏坊主が成り行きで当主に化けるという筋立てが異色ながら、意外と奥深いテーマを含んでいる。誰かの身代わりを続ける苦悩と、そこに宿る人間らしい欲や愛嬌が絶妙に描かれており、時代劇でありながら現代の観客にも通じる共感ポイントが随所に散りばめられている。嘘と真実、そして本懐を遂げようとする浪士たちの切なる思い。すべてを抱え込んで駆け抜ける物語は、最後まで目が離せない完成度である。

映画「身代わり忠臣蔵」の個人的評価

評価:★★★☆☆

映画「身代わり忠臣蔵」の感想・レビュー(ネタバレあり)

本作は、有名な歴史事件である「赤穂事件」を題材にしつつ、まったく新しい切り口を提示している。吉良上野介とその弟・吉良孝証が同じ顔をしているという時点で、だいぶ突飛な設定なのだが、そこにリアリティを持たせる力こそ、役者ムロツヨシの技量だと感じる。実際に映画を観てみると、二人のキャラクターが明確に区別されていることに驚かされる。兄である上野介はプライドが高く、周囲に嫌みを飛ばす人物像。一方、弟の孝証は極貧生活を送る気弱な坊主でありながら、どこか憎めないちゃらんぽらんさを持ち合わせている。

物語は、江戸城松の廊下で浅野内匠頭が上野介を斬りつける事件から始まる。ここまでは史実に近い流れであるが、本作では上野介が致命傷を負い、彼の死が吉良家の取り潰しに直結する可能性があるという設定がキーになっている。そこで家老の斎藤宮内が取った奇策が「孝証に上野介のフリをさせる」というもの。要するに、替え玉としての人生が幕を開けるわけである。

この身代わり騒動が巧みに描かれるのは、本来ならば仕えるべき兄からの扱いがひどかった孝証が、半ばやけくそで演技を始める点にある。もともと頼れる家族などおらず、お布施すらまともに集まらない身分だからこそ、重責を負うことへのためらいと、大金に釣られてしまう弱い心が同居している。斎藤をはじめとする家臣たちが「こういう口調で話せ」「ここで冷酷そうな表情をつくれ」と演技指導をする場面は、ずいぶん荒唐無稽に見えるが、それこそが本作の面白さを引き立てている。

さらに、兄の上野介の姿勢を完全に真似しろと要求され、威圧的な口調を練習する孝証の姿は、滑稽なほど真剣。だが、その滑稽さの裏側に潜む「どうにかして吉良家を守らねばならない」という必死さが、観る側の感情を引き込みやすくしている。しかも、映画の中盤では「本当にバレずに済むのか」「正体が露見したらどうなるのか」という緊迫感が高まり、コミカルな雰囲気と背中合わせのシリアスさに手に汗を握る。

そして忘れてはならないのが、赤穂浪士を率いる大石内蔵助との出会いである。川で溺れかけた孝証を救う大石との遭遇場面は、本作の象徴的シーンと言っていい。大石は赤穂藩筆頭家老として、まさに殿を失った直後に苦悩の渦中にある人物。だが、川で偶然助けた相手が吉良上野介の弟だとは知らず、ひょんなことから遊郭でも同席し酒を酌み交わす。討たれるはずの宿敵と討つ側の統領が、意気投合してしまうくだりは、時代劇の王道を大きく逸脱しており、斬新なやりとりになっている。

本来ならば、赤穂浪士と吉良家は相容れない関係だ。兄を斬られた側の孝証が、なぜ大石と笑い合って過ごせるのか。その答えは、孝証自身が「根っからの凶悪人ではない」「むしろ振り回されるだけの男」である点にある。また、大石が浅野家を取り潰しに追いやった幕府や吉良家に不満を抱きながらも、現実的な打開策を見いだせず苦しんでいる姿は、“仇討ち”を義務としてすぐに断行できるほど単純ではない複雑な立場を浮き彫りにする。

さらにクライマックスの討ち入りシーンは、本作の肝中の肝だろう。史実を下地としながらも、兄の死体を塩漬けして保存していたという大胆すぎる設定が展開する。孝証としては、ここぞで自分が犠牲となって赤穂浪士に“吉良上野介の首”を捧げようとするものの、大石は一刀両断にできず躊躇してしまう。そこに清水一学が現れて孝証を逃がすなど、二転三転する流れが非常にスリリング。結果として、大石が奪ったのは死んだはずの上野介の首だったというオチが、あまりにも突拍子がなく、思わず目を丸くする。

この“塩漬け首”を巡ってまるで球技のようにパスを回し合う場面には驚かされる。忠臣蔵の伝統的イメージから見れば荒唐無稽の極みだが、本作ではそこをあえて振り切ることで、笑いとアクションの融合を果たしている。正直、そこに好みは分かれそうだが、あえて突き抜けた描写に仕上げたことで、観客に強烈なインパクトを与えているのは間違いない。

大石が泉岳寺へ赴き切腹する史実通りの結末が、非常に切なく描かれる。孝証にとっては最初で最後に気の合う友を得たようなものなのに、大石が主君の仇討ちを成し遂げて散っていく姿は、やはり悲哀が否めない。孝証自身も「大石が死んじゃった」と嘆き、もう少しで新しい生き方があったのではないかと抱えてしまう葛藤が痛ましい。

とはいえ、孝証は成り行きで身代わりを始めたがゆえに、家臣たちに慕われる“殿”としても一部認められ、ある意味で人生の目的を得た。身代わり騒動が終わったあと、再び貧乏坊主に戻るのか、それとも市井で新しい道を切り開くのか――映画ではこのあたりのアフターストーリーを明確に描かないが、むしろ余韻として想像をかき立てる演出になっている。自分の命を差し出そうとするほど切実だった孝証が、少しだけ前向きな形で旅立つような終わり方を見せたことが救いだ。

本作は「忠臣蔵」の骨格をなぞりながらも、孝証と大石の男同士の掛け合いを中心に、よくある勧善懲悪を離れた魅力を放っている作品といえる。赤穂浪士がなぜそこまで強い執念で仇討ちを行おうとしたのか、また吉良家がなぜそこまで立場にこだわったのか。その背景がコミカルなエピソードを通して浮かび上がる点が興味深い。あくまでエンターテインメントではあるが、武士の誇りや家中を守り抜くという当時の価値観を、軽妙に描ききっている。

ムロツヨシの演技はもちろんのこと、大石内蔵助を演じる永山瑛太や、家臣の斎藤宮内を演じる林遣都、そして赤穂側の剣客として登場する堀部安兵衛や清水一学など、個性派の役者陣が支えるアンサンブルが頼もしい。特に清水と堀部の殺陣場面は短いながらも迫力があり、対峙する二人の立ち回りが印象的だ。

大石が妻子を守るために離縁を決断するシーンなど、シリアスな要素もしっかりと盛り込まれている。本作は、ひとつの作品内で“くだけた笑い”と“義理人情に縛られた悲しみ”を同時に描いており、軽快さと重厚感のバランスが絶妙だ。結果として、一般的にイメージされる忠臣蔵とは違う、エンターテインメント色の強い映画に仕上がっていると言えよう。

とはいえ、あまりにも型破りな演出には好き嫌いが分かれるかもしれない。特に首をめぐって乱闘しながらラグビーのようにパスを回す様子などは、笑うしかない光景であるが、伝統的な物語のイメージを重視する人には戸惑いを与えるだろう。しかし、本作はその“振り切り感”こそが狙いであり、きっと観終わったころには「やられた」と思いつつも、妙な爽快感を覚えるはずである。

結末としては、赤穂浪士が目的を果たし、幕府も彼らに切腹を許すという流れは、誰もが知る史実になぞらえている。一方で、孝証がどう生きるかは明確に描かれないため、ある種のポジティブさを残して幕を下ろすのが面白い。ずっと貧乏坊主だった男が、兄と世間を相手に一芝居打ち、何かを変えたかもしれないと思わせる終わり方は、後味の良さにつながっている。

以上を総合すると、映画「身代わり忠臣蔵」は、忠臣蔵という固い題材に新風を吹き込む娯楽作だと思う。何も知らない人が観ても、ただの時代劇として構えるより、むしろ自由な発想で楽しんだほうが面白みを発見しやすい。逆に、昔からの忠臣蔵ファンや時代劇ファンが観れば、「こんなアプローチもアリか」と思わされる刺激があるだろう。どんな人でも、思わず笑ってしまうような騒動劇を求めるなら、ぜひ一度体験していただきたい一本である。

映画「身代わり忠臣蔵」はこんな人にオススメ!

まず、往年の忠臣蔵を知っている人には、意外性のある物語として気軽に観てほしい。史実を踏まえた部分もあれば、大胆な脚色でまったく違うドラマが展開される部分もあり、その差異を楽しむことができるだろう。特に、赤穂浪士と吉良家があちこちで駆け回るアクションシーンや、孝証が上野介を演じる際に周囲と繰り広げるとぼけた掛け合いは、肩の力を抜いて味わえる。

一方、時代劇に馴染みのない人にとっても取りつきやすい作品だ。難しい歴史知識がなくても、主人公である孝証の“生まれながらの貧乏くじっぷり”に共感を覚えたり、周囲の家臣や浪士たちとのやり取りを面白がったりできる。特に、ムロツヨシの軽妙な動きや間の取り方が非常にわかりやすいので、気楽に観始められるはずだ。

シリアス一辺倒の作風ではないため、合戦や討ち入りといった血なまぐさいシーンが苦手な人でも挑戦しやすい。討ち入りそのものは劇中でも非常に重要なポイントではあるが、全体的に悲壮感を強く押し出さず、場面によってはおかしみに満ちた描写が連続する。こうしたテンポ感のおかげで、時代劇にありがちな敷居の高さが薄れ、多様な観客に受け入れやすい仕上がりになっている。

さらに、中心となる人物同士の友情や裏切り、そして家族のような絆も丁寧に描かれているので、“人間ドラマ”として観てみたい人にもおすすめだ。とにかく義理人情に厚い大石の生き様と、周囲からないがしろにされてきた孝証の成長が、同時進行で進むところがドラマチック。歴史劇を超えた普遍的なテーマが詰まっているので、日常から少し離れた物語世界を楽しみたい人にうってつけである。

要するに、本作は「忠臣蔵」だからと身構えなくてもよく、むしろ新鮮な感覚で幕末前の時代を旅する気分を味わいたい人に勧めたい。江戸の風景や華やかな遊郭の場面、そして武士たちの矜持をめぐる独特のドラマが混ざり合い、それが現代の視点からはコミカルに映るところもあるため、あまり肩肘張らずに観られる。気分転換したい人、痛快な時代劇コメディを楽しみたい人、そしてメイン俳優の魅力をとことん堪能したい人におすすめである。

まとめ

映画「身代わり忠臣蔵」は、伝統的な忠臣蔵に大胆なアレンジを施した作品である。切腹や仇討ちといった暗い要素がある一方で、全体を明るい雰囲気でまとめているため、最後まで飽きずに観られるのが強みだ。吉良家が陥った危機を、誰も期待していなかった弟が体当たりで解決しようとする姿は、観ている側に胸のすくような感覚をもたらす。

特に孝証と大石の関係性は、敵味方の境目を超えた不思議な友情が見どころとなっている。最初はそれぞれの利害が絡んでいたはずなのに、いつしか二人の人間性が通じ合っているのがわかり、そこに本作ならではのあたたかさが生まれる。史実の正しさを求めるよりも、あくまでエンターテインメントとして“もしも吉良の弟が身代わりをしていたら”という発想を受け止めるのが吉である。観終わった後に、意外な元気や感慨を得られる魅力的な作品だと思う。