映画「陰陽師0」の感想・レビューをネタバレ込みで紹介!

平安時代の雅やかな世界観を背景に、山崎賢人が新たな安倍晴明を生き生きと体現しているこの作品は、従来の“呪術”や“怨霊”といったイメージを覆すようなアプローチが光っていると感じた。陰陽寮の学生たちが官位を目指して奮闘する姿には、現代の学園ドラマに通じる親しみがあるし、陰陽道をめぐる神秘的な空気感もしっかり表現されているのだ。

さらに、源博雅や徽子女王などの個性豊かなキャラクターが入り乱れ、恋愛模様や権力争いまで盛り込まれている点が見どころである。単なるファンタジーにとどまらず、歴史の闇や人の欲望を鋭くあぶり出す演出が刺激的で、上映中ずっと引き込まれてしまった。その分、期待を寄せすぎると面食らう部分もあるかもしれないが、和のテイストと新鮮なアレンジが混ざり合う本作ならではの魅力を感じ取ってほしいと思う。

キャスト陣の熱演や美麗な衣装、美術セットも高い完成度を誇っており、視覚的にも見応えは十分だ。主役の山崎賢人が繊細さと大胆さを併せ持つ晴明像を作り上げる様子には、不思議な説得力がある。そんな彼を取り巻く人物関係やドラマの展開が幾重にも連なり、最後まで画面に目が離せない仕上がりだと感じた。

映画「陰陽師0」の個人的評価

評価: ★★★☆☆

映画「陰陽師0」の感想・レビュー(ネタバレあり)

本作は平安時代の陰陽道を大胆に解釈しながらも、まさかの青春要素や心理戦をねじ込んでくる不思議な作品だと感じた。最初は「陰陽師ならではの呪術バトルが見られるだろう」と思っていたのだが、蓋を開けてみると「術なんて結局は人の思い込み」のようなテーマが貫かれているのが意外だった。そこがかなり挑戦的であり、いわゆる魔法的なスペクタクルを期待していた人には肩透かしになる部分があるかもしれない。ただ、その分、人間同士の駆け引きや妄信が生む恐怖感が際立っており、じっとりした緊迫感が全編を覆っているのが興味深いところだ。

特に、安倍晴明が蛙を“呪い”で破裂させると思いきや、実際には幻覚とトリックを駆使して驚かせるシーンには「なるほど、そう来たか」と思わず唸った。平安の時代設定にあえて現代の心理学的アプローチを持ち込んでいるわけで、そのアンバランスさがかえって斬新に映るのだ。かつての陰陽師作品ならば、術をバリバリに使って華麗に怪異を退治する晴明の姿が定番だったはずだが、本作の晴明は「現象の本質を見極めようとする冷めた若者」という斬新な位置づけで描かれている。そこに山崎賢人の軽やかな演技がハマり、新鮮な魅力を醸し出していると感じた。

とはいえ、本作は単に「術なんて全部インチキです!」で終わらせるような浅い構成ではない。表向きは科学的な解釈を披露しつつも、「実はそれを超えた何かがあるのでは?」と思わせる描写が随所に盛り込まれているのが面白い。例えば、源博雅が奏でる楽器がまるで本当に霊的なものを呼び起こしているかのような映像表現や、徽子女王が目撃した金色の龍の正体に関する謎など、どこか不可思議な空気が漂うのだ。実際、「水の力を呼び起こす」とされるシーンでは、どう考えても単なるトリックでは説明しきれない出来事が起きている。観る側としては「本当はどっちなんだ?」と混乱しかねないが、そのグレーゾーンこそが陰陽師という存在の本質を映し出しているようにも思われる。

ストーリーの軸となるのは、次の地位を狙う学生たちの争いと、それを裏で操る権力者たちの陰謀劇である。何しろ陰陽寮という学び舎は、ただオカルトを学ぶ場ではなく、立身出世をかけた熾烈な競争のステージでもある。貴族階級に属さない平民が官位を手に入れるために必死になっている様子や、力を得るためにあえて卑劣な手段に走る者の姿が描かれるにつれ、陰陽道よりも人間の欲望そのものが恐ろしく見えてくる。特に、橘泰家の死にまつわる謎が明るみに出てからは、呪いよりも毒や暗殺といったリアルな手口のほうが圧倒的な凄みを帯びていた。このあたり、本来のホラーやファンタジー色を求めると物足りなさを感じるかもしれないが、「これはこれで怖い」という別方向のインパクトがあると思う。

さらに、本作で非常に印象的なのは、学生同士の足の引っ張り合いや、自分より優秀な者を排除しようとする陰険さが生々しく表現されている点だ。陰陽師に限らず、組織内での出世競争というものはいつの時代も熾烈なのだろう。そうした人間ドラマを丁寧に描くことで、純粋に術を学びたい安倍晴明の無欲さや、笛の音色に惹かれてしまう源博雅の素直さが際立つのだ。陰陽道の特異性だけでなく、人物たちの性格や背景を描き込むことで、物語に厚みを与える演出が光っていると感じた。

一方で、本作にはロマンティックな側面も隠されている。徽子女王と源博雅の切ない関係や、思いが通じ合う瞬間に浮かび上がる金の龍のイメージなどは、まさに平安の雅な世界を象徴するようでもある。陰謀や暗殺がうごめく中で、こうした穏やかで美しい情愛の場面が挿入されることで、作品全体が単なるダークファンタジーに終わらず、多彩な見どころを提供していると感じる。恋と権力、学問と呪術、人間と妖かし――これらが複雑に絡み合うのが平安の世界観であり、その空気を感じ取る楽しさこそ本作の醍醐味ではないだろうか。

自分が特に唸ったのは、呪文の唱え方や儀式の小道具に対するこだわりである。白組のCGはさすがと言うべきリアリティで、式神や龍のビジュアルに幻想的な迫力があるのはもちろん、手のひらサイズの護符や細かな装束の模様に至るまで丁寧に作り込まれている。荘厳な儀式のシーンでは、思わず背筋がゾクッとする神秘感があり、まるで自分まで呪術の世界に飲み込まれそうな感覚を味わえた。こうした映像面の緻密さがあるからこそ、劇中の“不思議な出来事”に説得力が生まれ、「もしかすると本当に式神がいるのかもしれない」と思わせられるのだ。

とはいえ、あまりに現代的なツッコミポイントもちらほら見られる。例えば、陰陽師が唱える呪文の末尾が「〜たまえ」なのに「命ずる」という強い表現が先に来るのはどうなんだろうとか、雑面や龍を“邪”として用いることへの違和感など、小うるさい視点を持つ観客には気になる部分があるかもしれない。しかし、フィクションならではの大胆なアレンジと割り切って楽しむほうが、この映画の面白さを素直に堪能できるはずだ。実在する民俗学的背景とのズレを比べ始めると、むしろ窮屈になってしまうだろう。

加えて、本作は「呪術をどう映すか」という点で、なかなか攻めた演出を試みている印象を受ける。世間でブームになっている“あの手の作品”を意識したような宣伝をしながら、実際には心理的暗示やトリックを駆使するスタイルがメインであるというギャップが面白い。「どうして今さら“陰陽師”という題材でこんなアプローチを?」という疑問を抱きつつも、観終わった後には一種の納得感があった。幻想を駆使して娯楽性を高めるのも良いが、本作のように一歩引いた目線から人の心の弱さを突く形の描き方もまた、新しい時代のエンタメとしてアリだと思う。

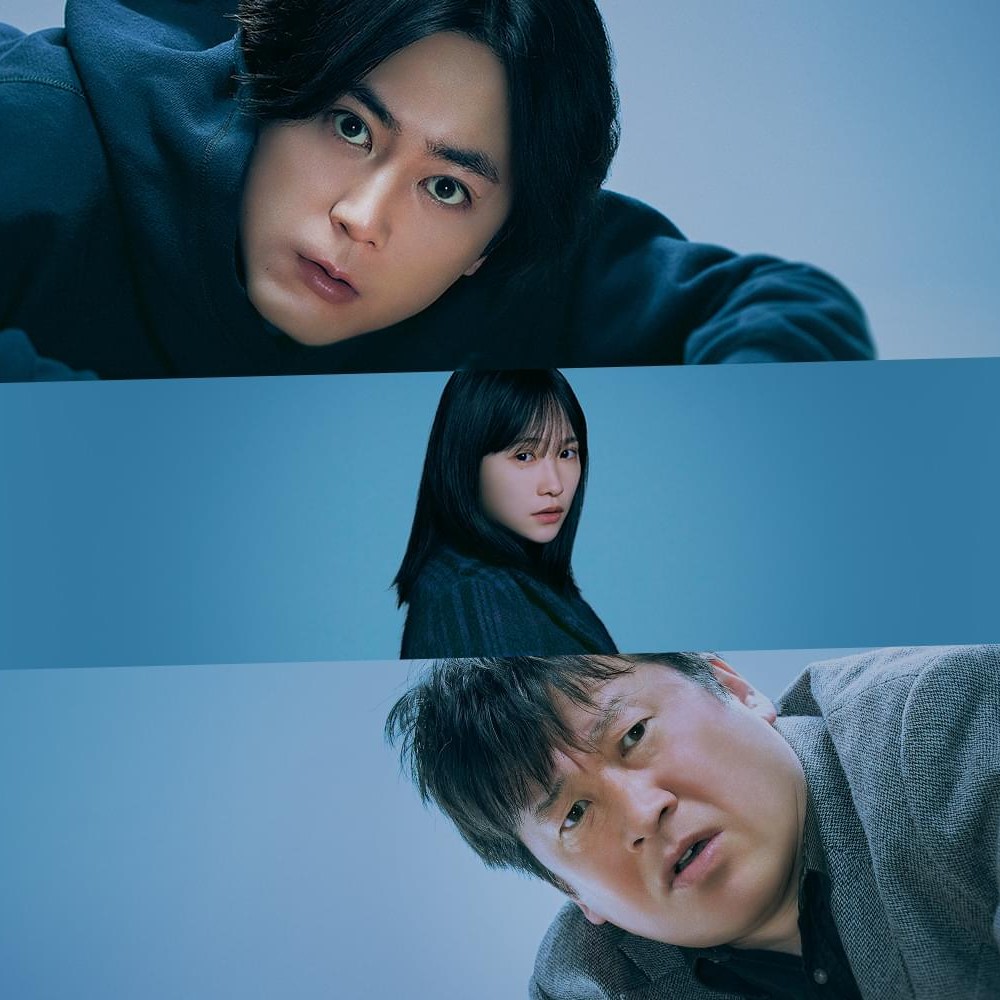

主演の山崎賢人は、過去に数々の人気漫画原作のキャラクターを演じてきたが、本作の安倍晴明はそれらとはまた異なる冷徹さと繊細さを併せ持つ役柄だ。時折見せる不器用な優しさに「お、意外と人間らしいじゃないか」と思わせる瞬間があり、そのギャップが実に魅力的である。対する源博雅役の染谷将太も、ほんわかした雰囲気をまといつつも、要所では頼れる男子の格好良さを発揮していて印象深い。徽子女王を演じる奈緒の儚げな存在感も含め、主要キャストの熱量がしっかり画面に注ぎ込まれているのだ。

物語終盤、嫉妬や欲望が渦巻いて生まれる火の龍と、それを鎮める水の力の対比には胸が熱くなった。五行思想を背景に「水は火を制す」という理屈は今となっては教科書的にも聞くが、それを視覚的にド派手にぶつけ合う演出には見応えがある。最終的に、晴明がまさに“本物”の呪を用いてしまう展開にも驚かされた。単なるマインドゲームに終わらせず、陰陽道にはまだ未知の力があると示唆する結末は、後のエピソードにも繋がりそうな期待を抱かせる。それが「陰陽師」というブランドの底力なのかもしれない。

派手な呪術バトルを期待した人には意外性が強く、リアル志向の歴史劇を求めた人にはファンタジー要素が濃すぎるかもしれない。しかし、その真ん中を突くような独特のバランスが本作の大きな魅力だと思う。何より、「呪いとは何か」「人の心とはどこまで自分でコントロール可能なのか」というテーマがストーリーの根底を支えているので、観終わった後にいろいろ考えさせられた。陰陽師という存在が、単なる“霊能者”ではなく、人々の思い込みや不安をすくい上げるカウンセラー的役割を担うのだという解釈が面白い。

もちろん、荒削りな部分や説明不足な点もあるため、人によっては戸惑うかもしれない。陰陽師の儀式や京の街並みなど、もう少しじっくり見せてほしかった場面もある。それでも、山崎賢人をはじめとするキャスト陣の新境地が垣間見える挑戦的な一作として、十分に楽しめる仕上がりだと感じた。平安の闇と光が交錯する世界にどっぷり浸りたいなら、ぜひ劇場で体験してみてはいかがだろうか。

一方で、本作が平安朝の政治的な構造にもしっかり目を向けているのは評価に値する。陰陽寮は国家の一部門として機能し、貴族や皇族が関与する複雑な権力関係の中で、学生たちがどう立ち回るかが物語の大きな軸となっている。官位を得ることが人生の全てである者や、家名の名誉を守るために冷酷な手段を選ぶ者など、陰陽道を学ぶ動機が各人異なっているため、その衝突がストーリーに大きな波乱をもたらしているのだ。そこに「呪殺」や「蠱毒」といった伝承的な恐怖演出が絡み合うことで、陰陽師という存在が単なるエンターテインメントでは済まされない歴史の暗部にも足を踏み入れる姿が興味深い。

特に、学生の平郡貞文が必死になって得業生の座を狙う姿や、橘泰家との軋轢の果てに悲劇が起こるくだりは、人間の生々しさを痛感させる。呪いや式神という不確かな力よりも、目に見えない嫉妬や野心、そして怨念めいた思いがずっと恐ろしく、息苦しく感じられるのだ。結局のところ、人の心が最大の怪異なのかもしれないと思わされた。こうした人間模様を描く上で、本作が持つ微妙なダークさがいい味を出しているとも言えよう。

終盤で明らかになる藤原義輔の陰謀や、安倍晴明の両親をめぐる真実にも注目したい。彼が「優秀な者を全て排除して自分が頂点に立つ」というあからさまな野望を抱くに至った経緯や、本人が持つ歪んだ誇りが少しずつ露わになるにつれ、「呪術とは何か」を問い直す展開が加速する。このあたりのクライマックスは、かなり映像的にも豪快だ。晴明が“水龍”の力を引き出して火の龍とぶつけ合う場面は、まさに怒涛のラストスパートであり、五感をフルに刺激される。CGがしっかり作り込まれているからこそ、バトルシーンが大迫力に仕上がっていたと思う。

もっとも、ラスト付近での怒涛の急展開にやや戸惑う部分もあった。特に、呪いと暗示の境界線があいまいなまま超常現象の領域に踏み込んでいくため、一部の観客には理解が追いつかない可能性があるだろう。元々「術など存在しない」と言っていたはずの晴明が、いつの間にか本物の呪術を使っているかのような描写もあり、そこに釈然としない謎めいた余韻が残る。ただ、これは意図的な演出だと思われる。「本物の術があるのか、それともすべてが幻なのか」――そんな問いを持ち帰ってほしいのかもしれない。

徽子女王が博雅に抱く切ない想いと、龍笛の旋律が重なるシーンはファンタジー色が強く、まるで夢を見ているような感覚にさせられる。心理の世界なのか現実なのか曖昧な描き方であるだけに、その幻想的なイメージが頭に焼き付くのだ。全体的に、現実と幻想の境界が揺らぐ瞬間が数多く散りばめられており、それこそが本作の独特な魅力だと言えよう。人間関係のドロドロとした生々しさと、どこまでも神秘的な世界観が同居しているからこそ、観客は「どちらも本当かもしれない」と思いながら物語を追うことになる。

最後に、キャストの魅力をもう少し掘り下げたい。山崎賢人の安倍晴明は、淡々としているようで内面に熱い復讐心を秘めた人物像を丁寧に表現している。真面目さと不気味さのバランスが絶妙で、「彼なら本当に狐の子かもしれない」と思わせる説得力を感じた。一方の染谷将太が演じる源博雅は、その陽気でおおらかな性格が憎めない存在感を放っており、安倍晴明との相棒関係にほどよい緩急を与えている。徽子女王役の奈緒は、はかなげな姿の裏に強い意思を宿す王女を体現していて、物語に華やぎをもたらしていた。

脇を固めるベテラン勢の演技も見逃せない。藤原義輔を演じる小林薫の底知れぬ怖さや、賀茂忠行を担う國村隼の温かみのある威厳など、それぞれの演技が作品世界を引き締めている。それに加えて、北村一輝や安藤政信といった実力派俳優が脇を彩ることで、平安時代の空気がより一層濃密に感じられる。このように、キャスト全員が個性的な役柄を活き活きと演じているため、雑念を忘れて物語に没頭できるのではないだろうか。

本作は「呪い」と「暗示」というテーマを通じて、人間の精神の弱さや執着が引き起こす悲劇を平安時代の世界観に重ね合わせた意欲作だと感じる。派手なバトルよりも、人間同士の争いや愛憎劇がメインに据えられている点は好みが分かれるかもしれないが、自分としては「新鮮な陰陽師像を打ち出した」という意味で面白かったと思う。華やかさと妖しさが同居する独特のビジュアルや、俳優陣の自然体かつ迫真の演技が相まって、最後まで退屈しない作りに仕上がっている。

見る人によって解釈が変わるところも多いが、それはむしろ本作の最大の魅力だろう。恋愛劇、権力闘争、ホラー、ファンタジー、そして人間の内面に潜む闇が折り重なっているからこそ、一筋縄ではいかない複雑さがある。その複雑さを受け止めるかどうかで評価は変わるだろうが、ひと味違う平安世界を体感したいなら挑戦してみる価値は十分にあるはずだ。スピンオフや続編が作られるなら、さらに深い呪術や歴史の闇が描かれるのではないかと期待したいところである。

映画「陰陽師0」はこんな人にオススメ!

本作は、壮大なファンタジーを楽しみたいが、単なる勧善懲悪劇には飽きてきた人に特に合っていると思う。派手な呪術だけを期待しているとやや肩透かしを食らう可能性があるが、むしろ人の心の脆さや欲望が作り出す闇を見たい人にとっては見どころが多い。平安時代という独特の世界観と現代的な心理要素がミックスされているため、歴史好きはもちろん、ちょっと変わった青春群像劇を探している人にも向いているのだ。

キャストの演技やビジュアル重視の作品を好む方にもおすすめである。華麗な衣装や幻想的なCG、そして要所で繰り広げられる静と動のメリハリある演出が見応え抜群だからだ。陰陽師の伝承や呪術に興味はあるけれど、本格的なホラーは苦手だという人にも安心して観やすい仕上がりになっている。学生たちの競争がベースになっているため、むしろ学園ものに近い空気感が漂っている部分もあり、重厚さとライトな面白さが同居するバランスがユニークだと思う。結果として、「ちょっと変わった日本のエンタメを味わいたい」という方には絶好の一本ではないだろうか。

さらに、恋愛要素が程よく散りばめられている点も見逃せない。源博雅と徽子女王の淡い関係には切なさが漂い、厳粛な宮廷の中で交わされる一瞬の優しい視線に思わずときめいてしまうかもしれない。そういった淡いロマンスを求めつつも、ゴリゴリの歴史劇はしんどいと感じる方には、ちょうどいい匙加減だと言える。逆に言えば、硬派な時代劇を期待している人にはややライトに映る面もあるだろうが、そこがまた気軽に楽しめる要素でもある。

平安風味のファンタジーと人間ドラマ、そして少しだけ妖しさを感じたい人にピッタリの作品ということだ。大スクリーンで味わう雅やかなビジュアルや、幻想的な呪術シーンの数々を目撃してこそ、本作の醍醐味が伝わるのではないだろうか。少しでも興味を持ったなら、まずは劇場でその世界観にどっぷり浸かってみることをおすすめしたい。

まとめ

本作は、陰陽師という題材の魅力を今風にアレンジしながら、平安時代の美しさと人間の醜さを同時に描いている点が見どころだ。呪術の真偽が揺らぐ世界観は、ファンタジーでありながらも、ある種のリアルさを感じさせる不思議な味わいがある。派手なアクションを期待すると肩透かしな部分もあるが、逆に人間関係のドロドロや権力争いが主体となるため、一般的な陰陽師ものとはひと味違う刺激が得られるはずだ。そこに加わる美麗な衣装やCG、そして山崎賢人をはじめとする演者の個性が響き合い、観終わった後には「もう少しこの世界に浸っていたい」と思わせる余韻が残る。好みは分かれるかもしれないが、新たな切り口の平安ファンタジーとして一見の価値は高いと感じる。

特に、安倍晴明と源博雅の凸凹コンビぶりが織り成す掛け合いには妙な温かさがあり、殺伐とした陰謀劇の中でもクスリとさせられる瞬間がある。そのバランスが本作の大きな魅力であり、ただ暗いだけでも、ただ甘いだけでもない物語を形作っているのだ。陰陽師という古典的なモチーフを使いながらも、現代のエンタメ感覚を巧みに取り入れているので、幅広い層が楽しめる作品だと言えよう。