映画「侍タイムスリッパー」の感想・レビューをネタバレ込みで紹介!

本作はタイトルどおり、侍が時空を超える物語である。舞台は幕末と現代の京都。主演を務める山口馬木也は、まさに刀と所作が似合う役者といった印象を受けた。冒頭から伝統的な殺陣の迫力を見せつけながらも、気づけば現代に迷い込んでしまうという展開に「どう転ぶのか?」とワクワクが止まらない。しかも、物語はただの時代劇あるあるに終わらず、撮影所のリアルな裏側や、多様な人々の思惑が複雑に絡んでいく。現代の京都ならではのにぎわいや、時代劇製作の現場の熱気がスクリーンいっぱいに詰めこまれており、鑑賞中は終始ドキドキさせられた。

さらに、刀の扱い方ひとつとっても、優雅さと荒々しさのバランスが絶妙で、剣術シーンだけでも見応えがある。そんな本作で描かれる侍の葛藤や、現代を生きる人々との交流がどう結末を迎えるのか。自分自身も刀を握っているかのような臨場感を味わいつつ、ぜひ堪能してほしいと思う。

映画「侍タイムスリッパー」の個人的評価

評価:★★★★☆

映画「侍タイムスリッパー」の感想・レビュー(ネタバレあり)

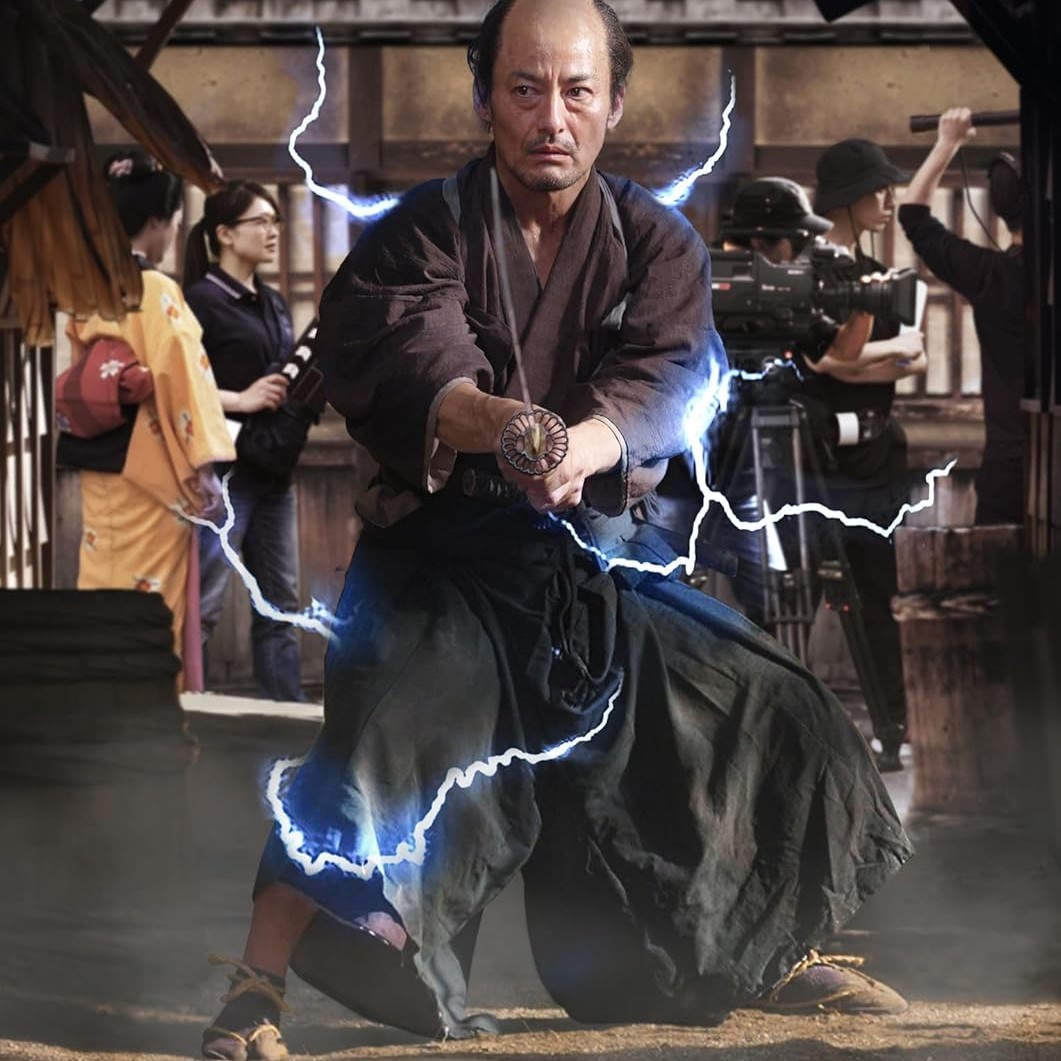

ここから先は物語の核心を含むため、未見の方は注意してほしい。本作の始まりは幕末の京都。暗闇の中で剣を交える山口馬木也演じる会津藩士・高坂新左衛門と、長州藩士の山形彦九郎。この両名がいかにも宿敵同士という雰囲気を醸し出し、ビリビリする緊迫感にぐいぐい引き込まれてしまった。

ところが、落雷によって一瞬にして高坂が現代へ飛ばされる。ここで時空を超えた作品でありがちな説明を長々としないのが良い。本人すら何がどうなっているのか理解できないまま、時代劇の撮影現場に紛れこむという展開だ。しかも周囲の人間たちは、本物の侍だなどとはつゆほども思わず「変わったエキストラが入り込んだのかな?」と誤解していく。ハラハラさせながらもどこか親しみやすい空気が生まれるのは、主人公の高坂が誠実で一本気な男というキャラクターゆえだろう。ひとつ動き方を間違えれば大惨事になりかねない状況が続くのだが、それを危ういバランスのまま乗り越えていく様子に思わず引き込まれた。

注目すべきは、撮影所での殺陣シーンだ。高坂は元々が会津藩士ゆえ、刀の扱いについてはまさに「筋金入り」。いざ斬られ役をやるにしても、どうしても身に染みついた剣技で勝ってしまうという可笑しさがある。だが、その圧倒的な技量が評価され、テレビや映画の現場でも存在感を放つようになる。周りから「時代劇を救うかもしれない新人スターか?」と期待される流れは、いわゆる“転生もの”の痛快さに近い。だが、高坂自身は自分が過ごしてきた幕末の想いをそう簡単には捨てられない。ここに現代の人々との温度差も生じ、物語は次第に深みを増していく。

特に、かつて刀を交えた長州藩士・山形が、現代では“風見恭一郎”という名の大御所俳優として生きている事実が発覚してからの展開は見どころだ。山形=風見は高坂よりも早く時空を超え、すでに長い年月を現代で過ごしていたという設定。かつては死闘を繰り広げたはずの敵が、未来の京都で時代劇スターとして君臨している構図は不思議でありつつ、ほろ苦さもある。風見の抱える葛藤は深く、単に「侍が俳優になりました、めでたしめでたし」などで済まないところがいい。彼が役者としての一時代を築いて引退した経緯、そして再び時代劇に戻ろうとする心の内には、長く現代を生きた者だけが味わう孤独や後悔が刻まれていた。

さらに、高坂が会津藩の末路を知る場面は本作の大きな転機だ。幕府を支える立場であった会津が、新政府側によって徹底的に追い詰められた史実に、高坂はショックを受ける。自分が時を超えてしまったせいで、守りたかった領地や仲間は無残な運命をたどってしまったのではないか。これが彼の心に重くのしかかる。このあたりから、物語は一気に哀愁を帯びる流れとなった。過去を変えることはできないが、それでも高坂には侍としての誇りがある。失ったものへの慟哭と、今まさに生きている世界で果たすべき責任とが交錯し、彼の目つきがだんだんと厳しくなる。

そしてクライマックスとなるのが、高坂と風見による真剣での殺陣だ。普通なら模造刀を使う映画撮影で、あえて本物を使うという無茶な提案を両者が承諾してしまう。これはもう、撮影という名を借りた“本物の勝負”である。スタッフや監督はビビりながらも、この殺気漂う迫力に押されて撮影を進行させる。カメラ越しに見ても危ういことこの上ないが、実際の画面からは血の匂いがしてきそうなほど緊迫感がにじむ。両者とも寸で止めるはずが、一歩間違えればどちらかが本当に斬られかねないのだ。ここで初めて、宿命のライバルとも言える2人の侍が持っていたわだかまりと絆が大きくぶつかり合う。この最終決戦じみた殺陣の迫力は必見である。

結果としては、完全に斬ることはせず、あえて刀を地面に叩きつける形で終わる。その瞬間、高坂の目には涙が浮かんでおり、風見も深い呼吸をついていた。殺るか殺られるかという因縁を背負いながら、現代で培った「もう一度やり直せるかもしれない」という希望も捨てきれなかったのだろう。画面のこちらもつい息を止めてしまい、刀が土を裂いた音が耳に残ったまま少しのあいだ呆然としてしまう。映画ならではの緊張と解放を味わわせてくれる極上の場面だと思う。

撮影後の余韻として、高坂は再びこの時代で生きていく決意を新たにし、風見も心のわだかまりから一歩踏み出せたように見える。作中では、まだ過去に取り残された会津の盟友たちの描写が完全には終わっていないが、ラストシーンを観るに、また別の侍が現代へ来る可能性も示唆されている。もし続編があるなら、彼らはどう再会し、どんな因縁が芽生えるのか…想像を膨らませずにはいられない。

本作は時代劇ファンのみならず、映画を通じて歴史の重みと生きる活力を感じたい人にも響く作品ではないかと思う。背景には幕末の殺伐さと現代の自由さが混ざり合う不思議な世界観があり、かと思えば本格的な殺陣シーンでグイッと締まる。その両極がぶつかり合う作りこそ、本作の醍醐味といえる。あと、山口馬木也の力強い立ち回りはもちろん、風見を演じる俳優との火花散る演技合戦も見事である。男性陣の熱きドラマの一方で、時代劇助監督を務める山本優子や寺の住職、殺陣師など、わき役たちもぬくもりを添えてくれるから、なんともいえない味わい深さがある。実在の京都撮影所を感じさせる細部の描写も多く、ロケ地めぐりをしたくなる人も多いのではないだろうか。

「侍が現代にタイムスリップするとどうなるのか?」という単純な発想を、とことん丁寧に描ききっているのが素晴らしい。本物の剣技と時代劇スタッフの情熱が合わさる現場の熱量、そこに巻き込まれた侍の心の変遷が克明に映し出されており、終幕まで一気に観てしまった。クライマックスでの刀の衝撃音は、物語全体の総決算といっても過言ではない。自身の宿命、そして夢や後悔を背負った侍が最後に出した答え。そこに観客も何かしらの希望を感じるはずだ。本作は単なるお祭り的な時代劇ではなく、人生観にささる大人の物語としてもしっかり楽しめると感じた。

映画「侍タイムスリッパー」はこんな人にオススメ!

まず、刀アクションを堪能したい人には絶対に観てほしい。冒頭からラストまで、息をのむ立ち回りが要所要所に配され、しかも芝居のための“なんちゃって刀”ではないギリギリの迫力がある。対立する者同士の空気感に重みがあるため、いわゆるチャンバラごっことは一線を画す趣が感じられるはずだ。

また、歴史に興味がある人や、幕末のドラマが好きな人にも刺さる要素が満載だと思う。会津や長州といった幕末の因縁が、現代の撮影所で改めて対峙するという図式は、お互いにしかわからない悲哀や憎悪、そして仲間意識まで浮き彫りにしてくれる。時代を超えてなお続く因縁が、果たしてどう決着するのか。そのドラマ性こそがこの作品の要と言える。

さらに、映画やドラマの撮影現場の裏側に興味がある人も楽しめるだろう。時代劇ならではのセットやエキストラの動き方、殺陣師の苦労などがリアルに描かれており、単なるファンタジーにとどまらないリアリティを味わえる。とりわけ、京都の撮影所を舞台にした数々のトラブルは想像以上にコミカルでいて真剣。出演者やスタッフの情熱がスクリーン越しに伝わってくる。

最後に、人間ドラマが好きな人にも強く推したい。本作は侍の刀が目立ちがちな一方で、人と人との心の交流が核となっている。助監督や住職夫婦など、優しさや温もりをくれる人物の存在が、高坂たち侍を支え、かつ物語の奥行きを深める。暗い過去を背負いながらも前を向こうとする男たちの決心は、時代も立場も違えど共鳴しやすいものがある。鑑賞後は不思議と前向きな気持ちになれるのではないだろうか。

まとめ

本作「侍タイムスリッパー」は、幕末の侍が現代に飛ばされるという斬新な設定のもと、正統派の剣戟アクションから、重厚な人間模様まで詰めこんだ欲張りな作品である。どちらかに寄りすぎず、程よい緊張感と郷愁が織り混ざった独特の空気を形成しているのが魅力だ。とりわけ、侍の剣技が映画撮影に取り込まれていく過程と、それを受け止める現代側の人々の姿がかみ合うところが見どころ。

途中でぶつかる歴史的な悲劇も決して軽々しくは扱われず、痛みを抱えたまま新しい生き方を見出そうとする登場人物の姿に胸を打たれる。ラストに待ち受ける壮絶な決闘シーンを経た先、侍たちが見つけた道は意外と明るい。時空を越えた戦いの先に残るのは憎悪や虚無ではなく、穏やかな覚悟と再出発の兆しだ。幕末好きにも、時代劇ファンにも、そして人間ドラマを求める人にもぜひ推したい映画だ。