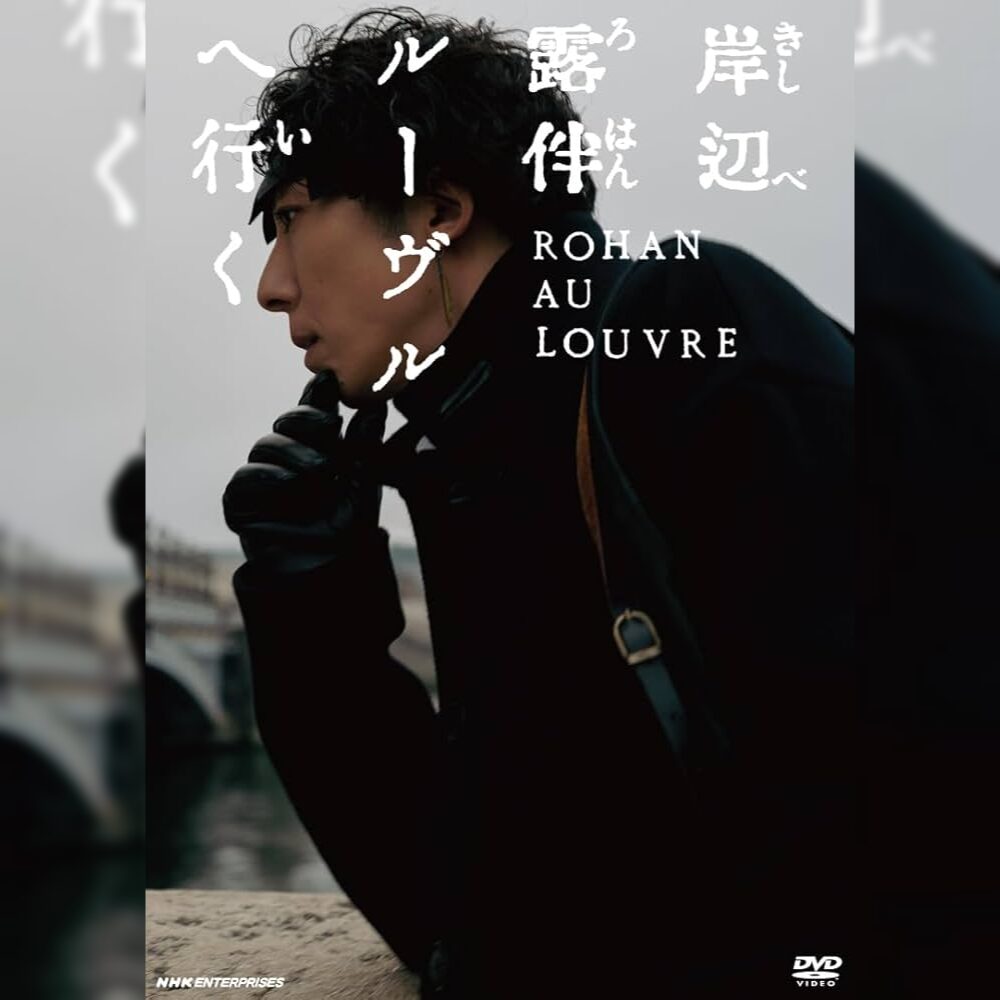

映画「岸辺露伴 ルーヴルへ行く」の感想・レビューをネタバレ込みで紹介!

いやはや、とんでもない代物が現れたもんだ。

NHKドラマ版から地続きの、あの独特の美意識とねっとりとした空気感。

それを世界一の美術館であるルーヴルに持ち込んでしまったのだから、その志の高さには恐れ入る。

主演・高橋一生の岸辺露伴ぶりはもはや人間国宝級だし、パリの街並みとルーヴルの荘厳な芸術品を浴びるように映し出す映像は、間違いなく眼福。

(ま、個人的には谷原章介に岸部露伴をやってみてもらいたかったが。)

これ以上ないほど贅沢で、美術品のように美しい映画だ。

だが、しかし。

この映画、芸術品であるがゆえに、致命的な欠点を抱えている。

それは、美術館で絵画を鑑賞するときのような、静かで、ゆったりとした「間」だ。

これが2時間の長編映画となると、どう作用するのか。

本作の評価は、この一点に尽きると言っても過言ではない。

これは果たして「映画」なのか、それとも超豪華な「テレビSP」なのか。

そのあたりを、じっくりと、ねっとりと、解剖していこうじゃないか。

映画「岸辺露伴 ルーヴルへ行く」の個人的評価

評価: ★★★☆☆

映画「岸辺露伴 ルーヴルへ行く」の感想・レビュー(ネタバレあり)

さて、星3つ。

この評価を見て、「おや、意外と低いな」と思ったファンもいれば、「まあ、そんなもんだろう」と頷いた人もいるはずだ。

断言するが、この映画は5つ星の要素と1つ星の要素が同居する、極めてアンバランスな作品である。

だから平均すると3つ星。実にフェアな評価だと自負している。

まずは、満点をつけざるを得ない「5つ星」の部分から語ろう。

何よりもまず、高橋一生。

彼が演じる岸辺露伴は、もはや「演技」の域を超えている。

偏屈で、傲慢で、それでいてどこか少年のような純粋さを秘めた天才漫画家。

その一挙手一投足、声のトーン、指先の動きに至るまで、岸辺露伴そのものがそこにいる。

彼がスクリーンに映っているだけで、この映画を観る価値は十二分にある。

というか、高橋一生の岸辺露伴を2時間浴びるためだけにチケット代を払っても、お釣りがくるレベルだ。

そして、飯豊まりえが演じる担当編集・泉京香。

彼女とのコンビネーションも、ドラマ版からさらに磨きがかかっている。

露伴の奇行に振り回されながらも、決してめげない。

彼女の存在が、この奇妙で観念的な物語と、我々観客の世界を繋ぐ重要な架け橋になっている。

京香の「えぇ〜っ!?」という素直なリアクションがあるからこそ、露伴の異常さが際立ち、物語に心地よいリズムが生まれる。

彼女は単なる相棒役ではない。この物語に不可欠な「観客の代弁者」であり、物語の空気を支配する重要な存在なのだ。

最後に、映像美。

これはもう、文句のつけようがない。

パリの街並みの美しさはもちろん、本作のもう一人の主人公とも言えるルーヴル美術館の存在感が圧倒的だ。

単なるロケ地ではない。

ガラスのピラミッド、彫刻が並ぶ回廊、そして薄暗い地下収蔵庫。

その全てが、芸術と呪いが交錯する本作のテーマと完璧に融合し、物語に荘厳さと説得力を与えている。

これほどまでにロケーションを「登場人物」として機能させた日本映画は、そうそうないだろう。

ここまで聞くと、「じゃあ、どこが不満なんだ?」と思うだろう。

ここからが本題だ。

この映画を傑作の座から引きずり下ろしている、たった一つの、しかし致命的な「1つ星」の要素。

それは、「テンポ」である。

はっきり言おう。この映画、眠い。

意図的に抑制されたペース配分なのは理解できる。

ドラマ版が持っていた、あのじっくりと時間をかけて世界観に浸らせるスタイルを踏襲しているのだろう。

だが、60分弱のテレビドラマで心地よかったそのリズムは、119分の映画館体験としては、正直言って拷問に近い。

特に前半。

露伴が「黒い絵」の謎に出会い、パリへ行く決意を固めるまでが、とにかく長い。

オークションの場面や骨董屋でのやり取りなど、一つ一つのシーンは丁寧で美しいのだが、物語がなかなか前へ進まない。

まるで高級フレンチのコースで、前菜ばかりが延々と出てくるような感覚だ。

「メインディッシュはまだか?」と、こちらがヘブンズ・ドアーで脚本家を本にしたくなるくらいだ。

この冗長さこそが、本作が「豪華なテレビSP」と揶揄される最大の理由だろう。

映像のスケールや美術のクオリティは間違いなく「映画」なのだが、物語の運び方、リズム感が徹頭徹尾「ドラマ」なのだ。

これは失敗というより、製作陣の確信犯的な選択の結果だろう。

ドラマ版のファンを裏切らないよう、あの空気感を忠実に再現した。

その判断は商業的には正しかったのかもしれない。

だが、映画というフォーマットで最高の体験を提供できたかというと、大いに疑問が残る。

美しく、知的で、そして恐ろしく退屈。

それが、この映画の偽らざる姿だ。

— ここから先は物語の核心に触れる —

さて、この退屈さを乗り越えた先に、本作の真の面白さが待っている。

物語の核心、「この世で最も黒く、最も邪悪な絵」の正体だ。

この呪いの絵を描いたのは、江戸時代の絵師・山村仁左衛門。

彼は愛する妻・奈々瀬の美しい黒髪を完璧に表現するため、「究極の黒」を追い求める。

そして、呪われた御神木の樹液から、この世のものとは思えぬ漆黒の顔料を手に入れるが、その代償として正気を失っていく。

最終的に、妻を惨殺された憎しみと悲しみをその顔料に叩きつけ、呪いの絵を完成させた。

ここで唸らされるのが、この悲劇の絵師・仁左衛門を、岸辺露伴役の高橋一生が一人二役で演じている点だ。

これは単なる配役の都合ではない。

本作のテーマを視覚的に表現する、極めて優れた演出だ。

仁左衛門は、露伴が辿ったかもしれない「もう一つの可能性」そのものだ。

二人とも、創作の源泉は「リアリティの追求」にある。

仁左衛-門は、その追求の果てに狂気に呑まれ、破滅した。

一方、露伴は謎を解き明かし、過去と対峙することで、その呪いを乗り越える。

つまり、仁左衛門は露伴の「闇の鏡」なのだ。

創造と破壊は、同じ芸術的衝動から生まれる表裏一体のものである。

そのことを、同じ顔を持つ二人の芸術家を対比させることで、観客に強烈に叩きつけてくる。

そしてもう一つ、本作で最も議論を呼んだであろう点が、泉京香がなぜ呪いの影響を全く受けなかったのか、という謎だ。

他の登場人物が次々と過去の罪や後悔の幻影に苛まれていく中、彼女だけは呪いの絵を前にして「綺麗な人でしたね」と、のんきな感想を述べるのみ。

ご都合主義か? キャラクター設定の甘さか?

いや、違う。

これこそが、本作の哲学的核心であり、原作者が描く「人間讃歌」の真骨頂なのだ。

呪いの発動条件は「後悔」と「先祖の罪」。つまり「過去」に縛られることだ。

京香にも、5歳の時に父親を亡くすという悲しい過去がある。

だが、彼女はその過去を「後悔」として引きずってはいない。

現在の自分を形成する一部として受け入れ、常に「今」を生きている。

だから、過去の亡霊を武器とする呪いは、彼女には一切通用しない。

ある意味、京香は作中で最も精神的に「強い」人間なのだ。

過去の呪縛から解放され、現在を肯定して生きる彼女の在り方こそが、この物語の究極的な救いとなっている。

彼女は、ただの賑やかし役ではない。

この物語のテーマそのものを体現する、最強のヒロインなのである。

映画「岸辺露伴 ルーヴルへ行く」はこんな人にオススメ!

じゃあ、この美しくも退屈な芸術品は、一体誰が観るべきなのか。

・ドラマ版『岸辺露伴は動かない』の熱狂的なファン

問答無用で観るべきだ。これはあなたたちのための映画だ。

あの独特の世界観、高橋一生の完璧な露伴、泉京香との絶妙な掛け合い。

好きなものが全部詰まった、2時間の豪華なご褒美だと思っていい。

もはや聖地巡礼の義務がある。

・美術や歴史、雰囲気のあるミステリーが好きな人

こちらもオススメだ。

ルーヴル美術館の内部をこれでもかと堪能できるし、芸術にまつわるゴシックホラーとしての雰囲気は抜群。

物語のテンポの遅ささえ許容できるなら、知的好奇心を大いに満たしてくれるだろう。

・刺激的なホラーやサスペンスを求める人

悪いことは言わない、やめておけ。

本作の恐怖は、じわじわと精神にくるタイプだ。

派手なアクションや、観客を驚かせるような場面はほとんどない。

おそらく、開始30分で腕時計を気にし始めることになるだろう。

・『岸辺露伴』シリーズ初見の人

観ても大丈夫。物語は独立しているので問題なく楽しめる。

ただし、「これは奇妙で、美しくて、やたらと会話が多い、アート系のミステリーなんだな」という心構えで行くこと。

普通のエンタメ大作を期待すると、痛い目を見るぞ。

まとめ

映画「岸辺露伴 ルーヴルへ行く」は、評価の難しい作品だ。

役者の演技、映像美、美術、音楽。そのどれもが超一級品。

物語のテーマも深く、知的で、見応えがある。

だが、それら全てを台無しにしかねないほど、映画としての躍動感に欠けている。

これは、傑作になり損ねた、もどかしい傑作だ。

あるいは、完璧なまでに美しい、退屈な芸術品。

もし、あなたがその美しさに2時間浸っていられるだけの忍耐力があるのなら、きっと唯一無二の体験ができるだろう。

ある意味、観る者の「芸術への愛」が試される映画なのかもしれない。